三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 『「信託の力」で、お客さまや社会の豊かな未来を花開かせる』

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

東証プライム/証券コード 8309

前号をご覧になられた皆さまからいただいたご質問にお答えします。

取締役執行役社長

高倉 透

Toru Takakura

1984年住友信託銀行入社。高槻支店長、リテール企画推進部長、人事部長を経て、2009年11月に統合推進部長に就任し、中央三井トラスト・ホールディングスとの経営統合において陣頭指揮を執った。2011年三井住友トラスト・ホールディングス発足以降、2012年常務執行役員、2017年取締役執行役専務を経て、2021年4月に執行役社長に就任。2021年6月より現職。

URL https://www.smth.jp/

Q1 足元の業績と激動する市場環境への対応について教えてください。

22年度上期の実質業務純益は1,682億円、純利益は1,040億円と期初上期予想を上回り、通期予想に対しても54%、55%とそれぞれ堅調な進捗となりました。金利や為替など市場の変化が激しく、ビジネス環境の不確実性が高まっている状況を踏まえ、通期純利益の予想は1,900億円を維持しています。運用ビジネスの一部では、市況影響による苦戦も見られますが、着実に収益を稼ぐ力がついてきていると感じています。

各種リスクに対しては、市場環境の変化等も踏まえながら過去から着実に備えを行ってきました。17年度からは政策保有株式のヘッジ手法を見直すなどリスクコントロール戦略を転換し、株価リスクと金利リスクに関して抑制的な運営を行っています。こうした取り組みの結果、足元の市場環境変化にも十分に適応できています。

貸出金の信用リスクへの備えとしては、長引くコロナ禍、インフレ等による企業業績悪化に備えた特例引当金を計上し、将来の不確実性に対処しています。

Q2 成長戦略について御社ならではのポイントを教えてください。

現在、23年度からスタートする次期中期経営計画について社内で議論しておりますが、当グループの専門性や経験、そして「信託の力」を活かし、お客さまや社会の豊かな未来を花開かせる、またとない機会が訪れていると感じています。

例えば、事業法人においては、脱炭素・気候変動といった社会課題への対応に向け、巨額の資金需要の発生が見込まれています。資金が必要とされる領域に、まず当グループが積極的に自己資金による投資を行い、その投資を呼び水に投資家からより多くの資金を集めることで資金・資産・資本の「好循環」を促し、社会課題の解決に貢献したいと考えています。それには、信託が持つ投資商品の小口化機能や、当グループの幅広いビジネスを通じたお客さまや市場との多様な接点が大きな役割を果たします。加えて、先端テクノロジーの工学・理学博士号を持つ研究者などで構成されるテクノロジー・ベースド・ファイナンスチームが金融面だけでなく科学的見地からも投資先をサポートできることも、当グループの強みであり特徴です。

こうした取り組みを起点に資産運用・資産管理などの信託関連ビジネスを展開し、新たな市場や需要を創出することで、資本効率の高い利益成長を着実に進めていきたいと考えています。

Q3 好評な御社の具体的なサービスについて教えてください。

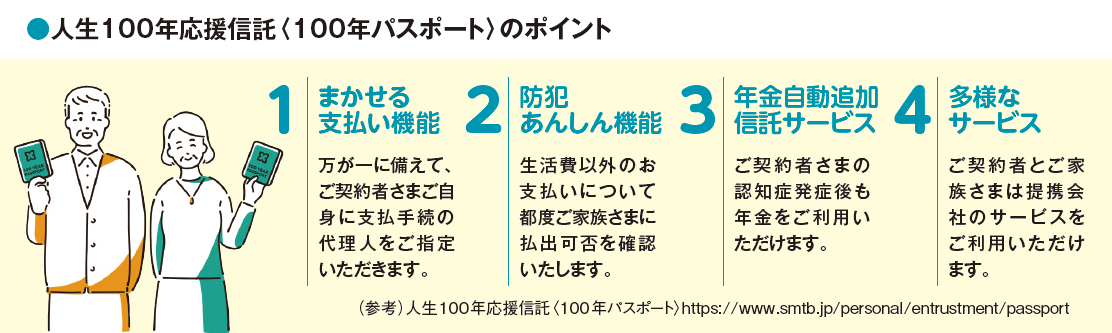

三井住友信託銀行が提供している「人生100年応援信託〈100年パスポート〉」を紹介したいと思います。

日本では人生100年時代を迎え、資産形成・資産承継のニーズがますます拡大する中、認知症等に伴う資産凍結への懸念も生じています。

こうした懸念への解決策、備えとなるのが「人生100年応援信託〈100年パスポート〉」です。金銭信託の仕組みを用いて、体力や判断能力が低下した際にはご家族等の代理人に資金管理を任せたり、万一の際には、ご相続人に速やかに資金をお支払いできる他、多様な機能・サービスによって様々な場面でお客さまに「安心」を提供できる商品です。また、資金を運用し、増やしながら将来に備える機能を持つ「人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉」もご好評いただいています。

このように、社会変化にしっかり対応し、信託の仕組みを使って社会課題解決に資する商品を提供しています。

Q4 今後の成長を支える人材の育成について教えてください。

各種スキル向上の機会を社員へ積極的に提供しており、今般は特にデジタルスキル向上に注力しています。また、社員がいきいきと働き、やる気・やりがいを持って能力を最大限に発揮できるように、チャレンジしたい業務に応募する「業務公募制度」や、自らのアイデアを事業化する機会が得られる「未来創造フェス」といった取り組みも実施しています。

女性活躍推進の観点では、2021年から、活躍する女性社員のキャリア形成を役員自らが支援する「サポーター役員制度」を開始しました。当社の強みである変化への柔軟な対応力は、多様な人材が活躍できる企業風土によって支えられていると考えており、サポートする役員にとっても、女性社員が抱える課題を再認識する気づきの機会になっています。

昨年には、社員が株主と同じ方向を向いて業務に取り組めるよう、株式インセンティブプランを導入しました。若手社員を中心に持株会加入率が上昇するなど、社員の意識の変化も実感しています。

今後も人的資本やDXへの成長投資を通じ、当グループ社員一人ひとりの未来への適合力を高め、ステークホルダーの皆さまと共に、大きく成長していきたいと思います。

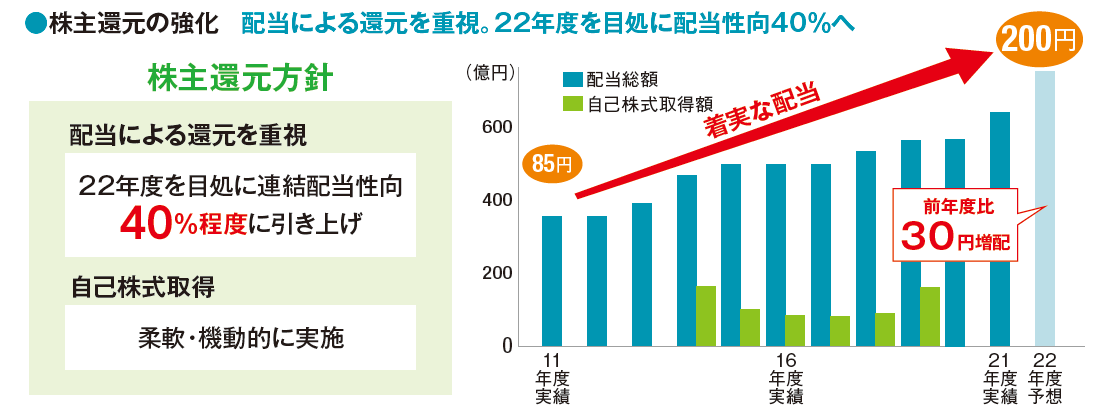

Q5 配当政策など、株主還元について教えてください。

22年度を目途に連結配当性向を40%程度へ引き上げるという方針に沿って、純利益1,900億円を前提に、22年度の一株あたり配当金は前年度比30円増配となる200円を予想しております。自己株式取得は、資本十分性の確保を前提として、中長期的な利益成長に向けた資本活用、資本効率性改善効果のバランスを踏まえて機動的に実施する方針であり、22年度に総額300億円実施しています。