アップコン株式会社『ウレタン樹脂の発泡圧力でコンクリート床の沈下を修正し、社会インフラの長寿命化に貢献』

アップコン株式会社

証券コード 5075/名証ネクスト

代表取締役社長CEO 松藤 展和

Nobukazu Matsudo

地震や地盤沈下により傾きや段差ができてしまった建物のコンクリート床。あるいは高度経済成長期に作られ、老朽化が見られる高速道路のコンクリート舗装版など、日本全国で絶えず需要のある沈下修正工事において、設備の稼働を止めない短工期の施工を展開しているのがアップコンだ。独自の工法を開発した松藤社長に同社の強みと今後の展望を聞いた。

取材・文/山本 信幸 写真撮影/和田 佳久

独自開発の工法で短工期・高精度な補修工事を展開

――御社の手がけている事業について教えてください。

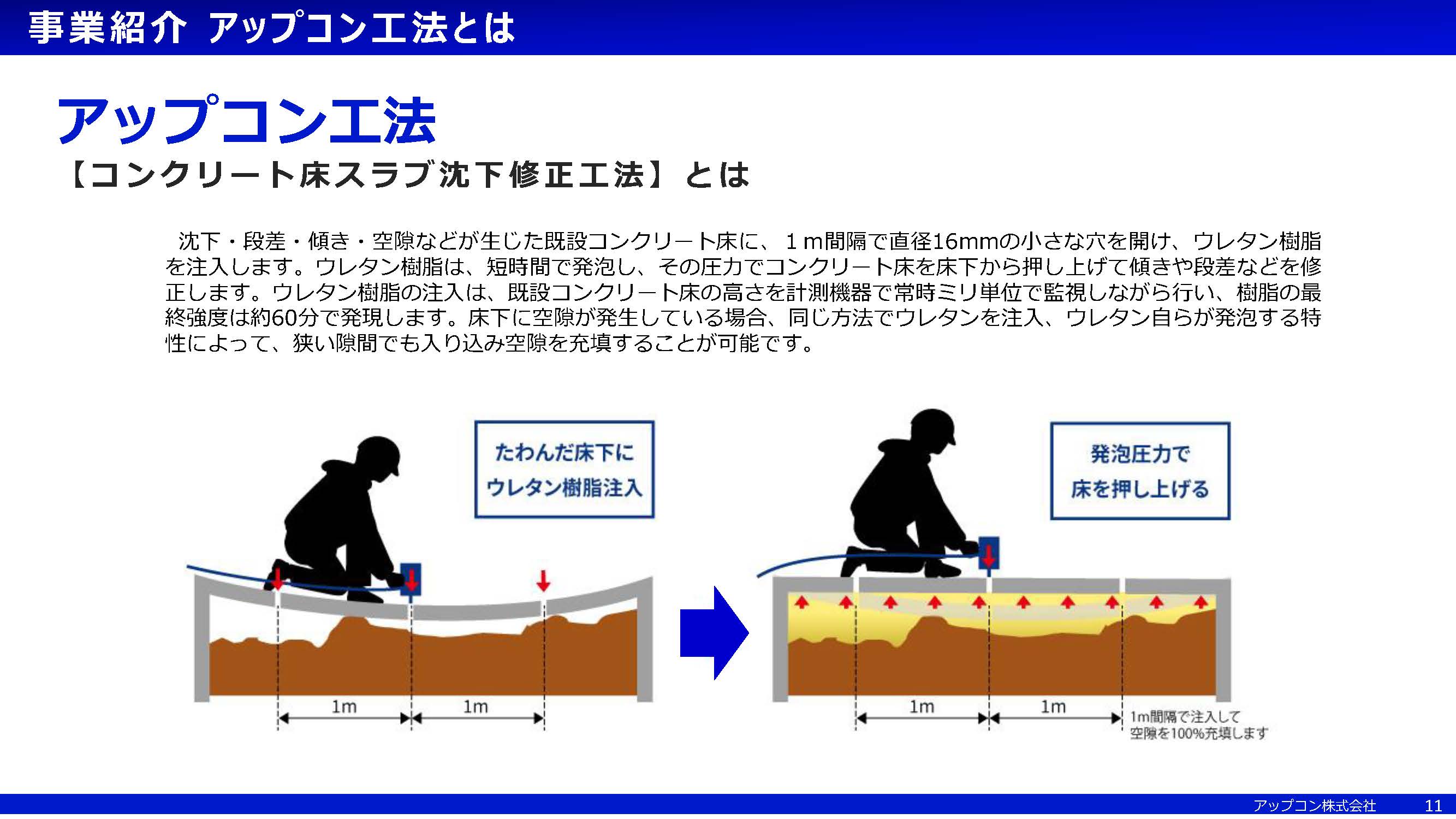

工場・倉庫・店舗や住宅は、地震や地盤沈下などの影響によって床が沈下したり、建物が傾いてしまうことがあります。また、アスファルトよりも耐久性が高いことから高速道路などで採用されているコンクリート舗装板も、敷設から年月が経ち老朽化することで沈下や段差、地盤との間の隙間が発生します。当社はそれらの沈下したコンクリート床や老朽化した高速道路などの舗装版に、独自に開発した「アップコン工法」によってウレタン樹脂を注入して押し上げ、修正する事業を展開しています。アップコンという社名と工法は、この“コンクリートを上げる”ということにちなんでつけたものです。

出所:同社説明資料より

ウレタン樹脂と聞くと、台所のスポンジのような柔らかいものをイメージするかもしれませんが、施工に使う樹脂は実は柔らかいものではありません。ウレタンは材料の配合によって硬さを変えて作ることができ、硬さによって“軟質”“半硬質”“硬質”と分けられるのですが、当社が施工で使用するのは硬質ウレタンという非常に強度の高いものです。当社は道路・港湾など公共インフラの維持管理工事も受注していますが、公共工事で要求される強度を満たすだけの硬さを備えたウレタンを材料メーカーと一緒に研究開発しています。当社が使用するウレタン樹脂は研究開発によって複数あり、工事内容・施工する現場によって材料を使いわけています。

――アップコン工法の特長について教えてください。

アップコン工法で使うウレタン樹脂には十分な強度があるとお話ししましたが、実は重要なことは「硬さ」だけではありません。ウレタン樹脂は、原料の2つの薬液を混ぜ合わせることで化学反応を起こして発泡しますが、この「膨らむ力」が強いことも重要なのです。

施工の際には沈下したコンクリート床に小さな穴を開け、ウレタン樹脂を注入します。するとウレタン樹脂が発泡する圧力で地盤を強化しながら、1㎡当たり最大10tの発泡圧力で床を押し上げることができるのです。工場などで重い機械が据え付けてあっても移動が不要で、床の取り壊しや養生期間を必要としません。コンクリート打ち替え工法のような従来工法に比べて工期も10分の1程度で済みます。そのため休日に工事をすることで、工場や倉庫の稼働を止めずに床面の沈下修正ができることが大きな特長です。

ウレタン樹脂で床を上げる工法は、元々は海外で開発されたものです。私はそのノウハウをオーストラリアの会社に在籍していたときに習得したのですが、海外の施工は大雑把で、そのまま日本に持ってきてもお客さまは満足しません。例えば段差を修正する場合、海外では10ミリ単位の精度ですが、日本人の感覚からするとこの誤差は大きいですよね。また、施工後に注入した穴からウレタンが逆流して床にシミが点々と残ることがあります。仕上がりの綺麗さも重視していますので、当社ではそうした課題を解消するため、ウレタンを注入するノズルも機械メーカーと共同で専用のものを開発しており、精度も1ミリ単位で施工することができます。

――業界規模や競合会社の状況を教えてください。

ウレタンを使って沈下修正をする会社は、国内では当社を含め2社しかありません。ウレタンを注入するだけの施工なので、同じ材料を調達して、機材を用意すれば簡単にできると思われるかもしれませんが、当社の社員のトレーニングには5年もかかっています。ウレタンがどれくらい発泡して何秒で固まるか、それが床下のどこまで浸透するかなど、すべてコントロールできるように材料メーカーに作ってもらったのですが、それを使いこなして施工するのは簡単にはいきません。

先ほどお話ししたようにコンクリートの打ち替えに比べて大幅に工期が短縮でき、施設の稼働を止めずに施工ができるという大きなメリットがあることから、会社を立ち上げた当初は大手ゼネコンをはじめとして多くの会社からアップコン工法の技術導入の話がありました。しかし、トレーニングに時間がかかることから現在やろうとする会社はありません。どの会社も「アップコンに任せた方が楽」とおっしゃっていただいており、非常に参入障壁が高い事業なのです。

――従来の工法に対してデメリットなどもあるのでしょうか。

材料メーカーに開発してもらった素材が通常のウレタンと比べてコストがかかっていることもあり、施工費用は決して安くはありません。会社を立ち上げた20年前、サービスの価格を決める際に競合となるコンクリート打ち替え工法に比べて3割高い価格を設定し、短い工期で稼働を止めずに施工ができることに価値を見出してくれるお客様に選んでいただく、という形で従来の工法と棲み分けを行ってきました。実際、当社の工法を利用したお客様のリピート率は約8割で、ほとんどのお客様は一度利用すると従来工法には戻りません。また、ここ数年でコンクリートの材料価格が高騰して、コンクリートの施工もウレタンの施工も費用はほぼ変わらなくなってきており、当社としてはより競争力が高まっている状況です。

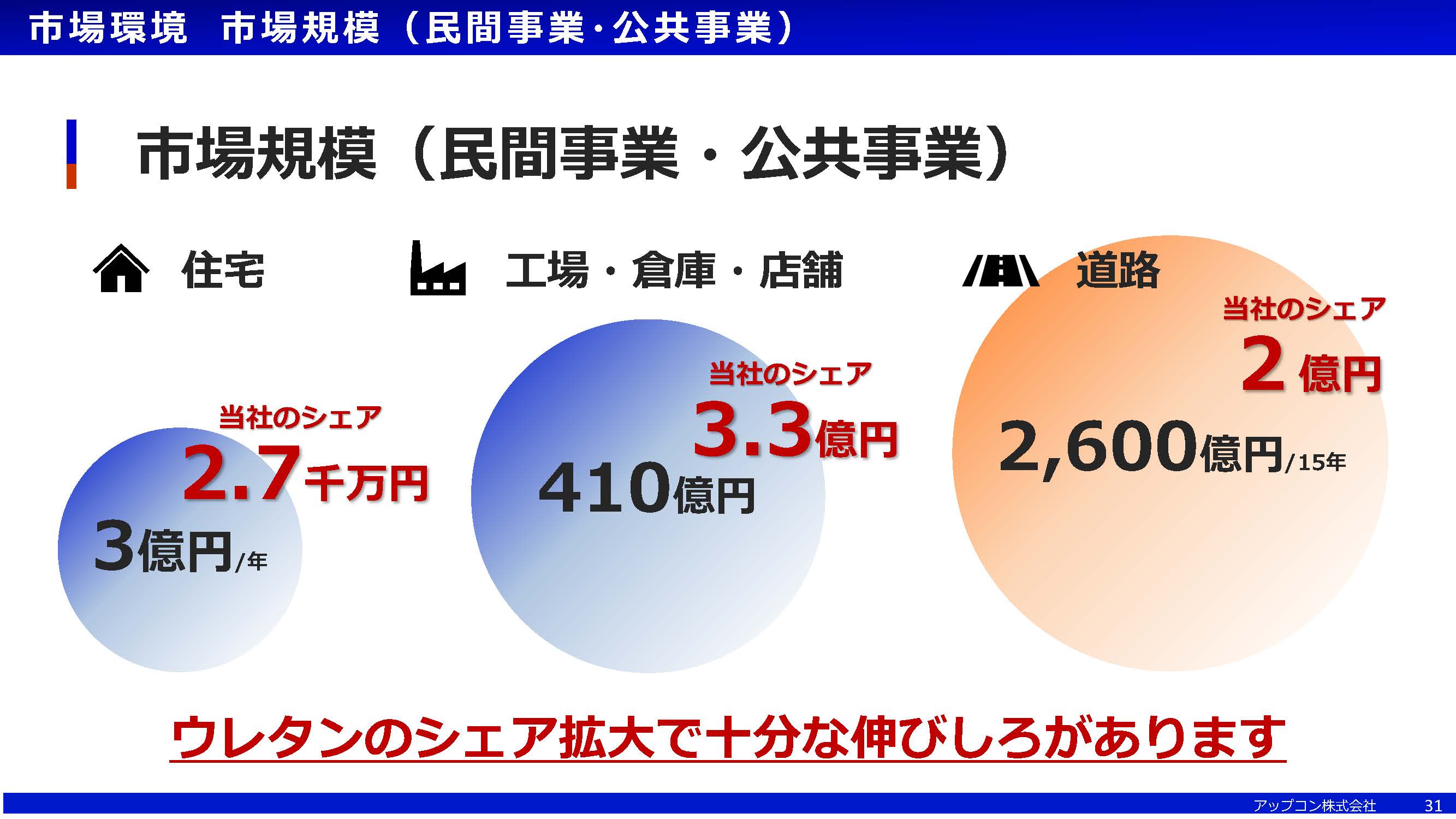

――沈下修正の市場規模について教えてください。

民間を対象とする事業のうち、住宅市場は毎年3億円分程度の沈下修正の需要があると想定しており、工場や倉庫、店舗については、全国で約400億円の需要があると考えています。また公共事業のうち、道路だけで今後15年で2,600億円の補修費用をかけることになっているほか、1月には高速道路の更新・修繕費用の追加費用として約1.5兆円が必要になるという報道がありました。これらの施工の全てにウレタンが使われるわけではありませんが、当社の事業には十分な伸びしろがあると言えるでしょう。

出所:同社説明資料より

世界に目を向けると、ウレタン樹脂で沈下を修正する会社は当社以外に2つのグループがあります。この工法の原理を開発したフィンランドの会社が欧州と米国を中心に事業を展開しており、私が以前在籍していたオーストラリアの会社がオセアニアやタイなどで事業を展開しています。この2つの会社は同じ材料を使っていますが、当社は日本で事業を開始するにあたり、代替フロンも発生しない完全なノンフロンの素材を開発しました。先ほどご説明したように、非常に細かい注文をメーカーに実現していただきましたが、結果としてもともと想定していた以上に発泡圧力の強い材料ができました。他社の材料では持ち上げられない住宅なども、当社のウレタンならば持ち上げることができ、この点が大きな差別化要因になっています。

――海外展開について教えてください。

世界市場も目指していますが、国内同様に一歩一歩進めていきます。現在ではベトナムのハノイにある企業とノウハウライセンス契約を締結しており、今後は南のホーチミンでもリサーチを進めていきます。ベトナムだけでも施工が必要な建築物などは非常に多く、ビジネスチャンスにあふれています。現地の人たちは建物の沈下や傾きをあまり気にしていなかったりするのですが、ベトナムに進出している日本や欧米の企業は工場の安全衛生管理に本国と同じ基準を設けています。床が沈下した工場で働くと健康障害を引き起こす恐れもあり、万一のリスクを考えると修正は至上命令。需要は十分にあります。ベトナムで海外展開のノウハウを手に入れたら、周辺の東南アジアの開発途上国に拡大していく。時期は未定ですが、先進国にも進出していくつもりです。

――売上高を見ると、年によって変動が大きいように見受けられます。

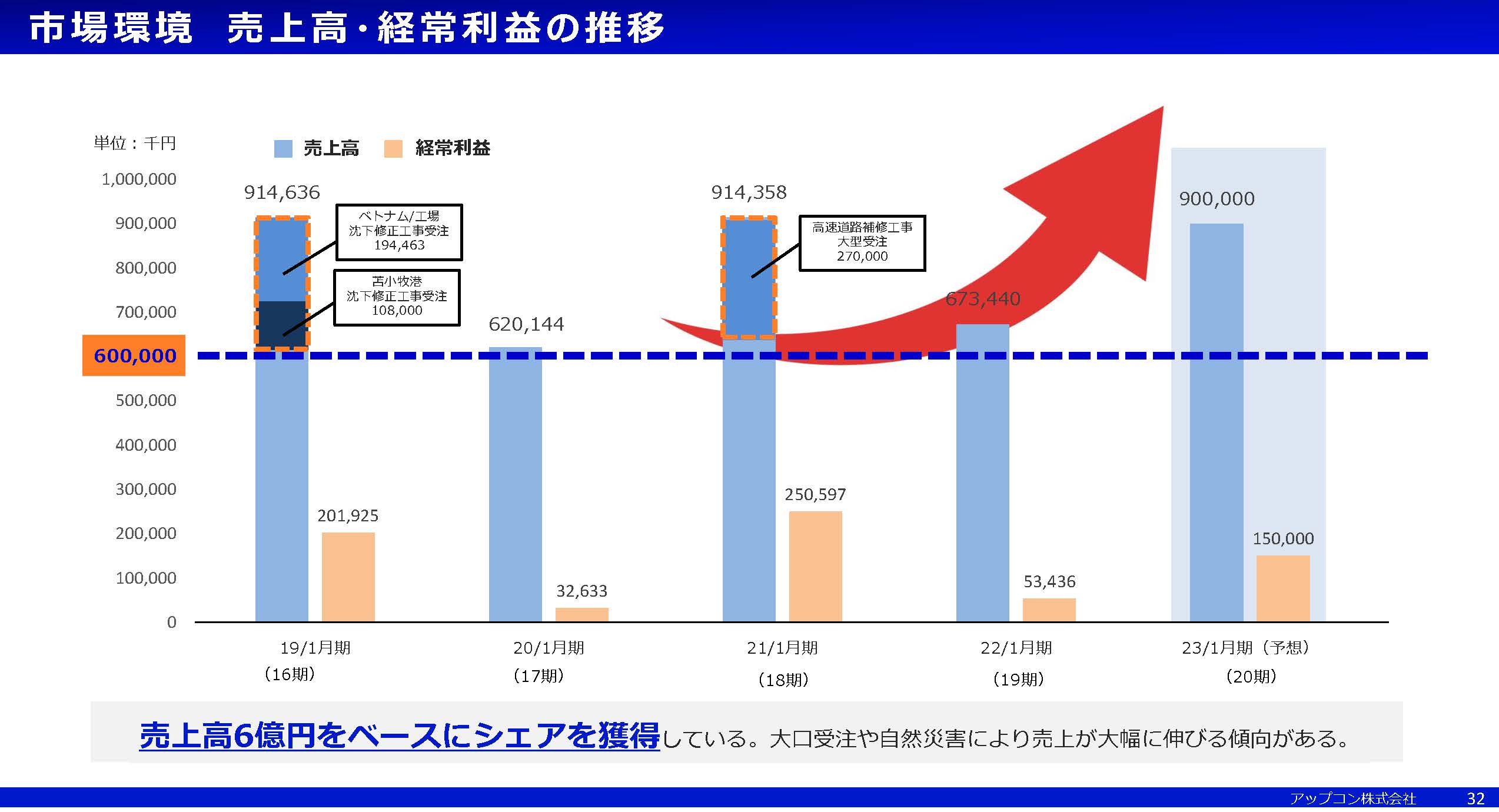

公共工事などの大型案件の受注により売上が大幅に伸びる年がありますが、その“特需”を除いたベースとなる売上高は約6億円。そのベース自体も2021年7月にTOKYO PRO Marketへの上場を機に少しずつ伸びています。上場によって認知度が高まり、それまで当社が営業をしていなかった大手企業様からも問い合わせが増え、1件当たりの受注金額も増えたためです。徐々に伸びつつあるベースの売上高に“特需”のような大型案件を加えていくことで、売上・利益は大きく上振れする構造になっています。

出所:同社説明資料より

認知度向上の効果を実感したことが、今回名証ネクスト市場へ上場した理由の一つです。中京・関西エリアは比較的認知度が低いエリアでした。名証の上場企業の一員となったことで、中京・関西エリアの企業との交流が深まり、「説明に来て欲しい」と声を掛けていただけるようになりました。

もちろん、名証に上場しただけで自然と認知度が上がるわけではないので、各種展示会への出展やIR活動を通して、さらなる認知度の向上を図っていきたいと考えています。先ほども申し上げた通り、リピート率が8割を超えているため、認知度が上がったどこかの段階で成長曲線が大きく上昇するのではないかと考えており、そのタイミングで次の市場を目指したいと考えています。