科学技術の発展をシステム面から支えるオンリーワン企業――HPCシステムズ株式会社 代表取締役 小野 鉄平

HPCシステムズ株式会社

証券コード 6597/東証マザーズ

代表取締役 小野 鉄平

Teppei Ono

発展著しい科学技術分野において、今や不可欠となっている高性能PC。そのハード・ソフト両方の開発から運用サポートまでをトータルに行っているのがHPCシステムズだ。大学や研究機関における研究開発を支える同社の小野鉄平代表に事業の強みと展望を聞いた。

取材・文/小椋 康志 写真撮影/和田 佳久

研究者・開発者が抱える課題にソリューションを提供

――創業の経緯とビジネスの概要についてお聞かせください。

小野 当社はもともと2006年に2つの会社が合併してできた会社です。片方はコンピュータハードウェアに強い会社、もう片方はソフトウェアとインテグレーションに強い会社でした。ハード・ソフト両面での強みを受け継いだ当社は、「人とコンピューティングの力で世界平和に貢献する」という経営理念を掲げ、設立以来、研究者や開発者の方々を支援し続けています。現在、世界では環境や資源・エネルギー、食糧、水などさまざまな社会課題に直面していますが、これらを解決するためには科学技術の発展が必要不可欠です。

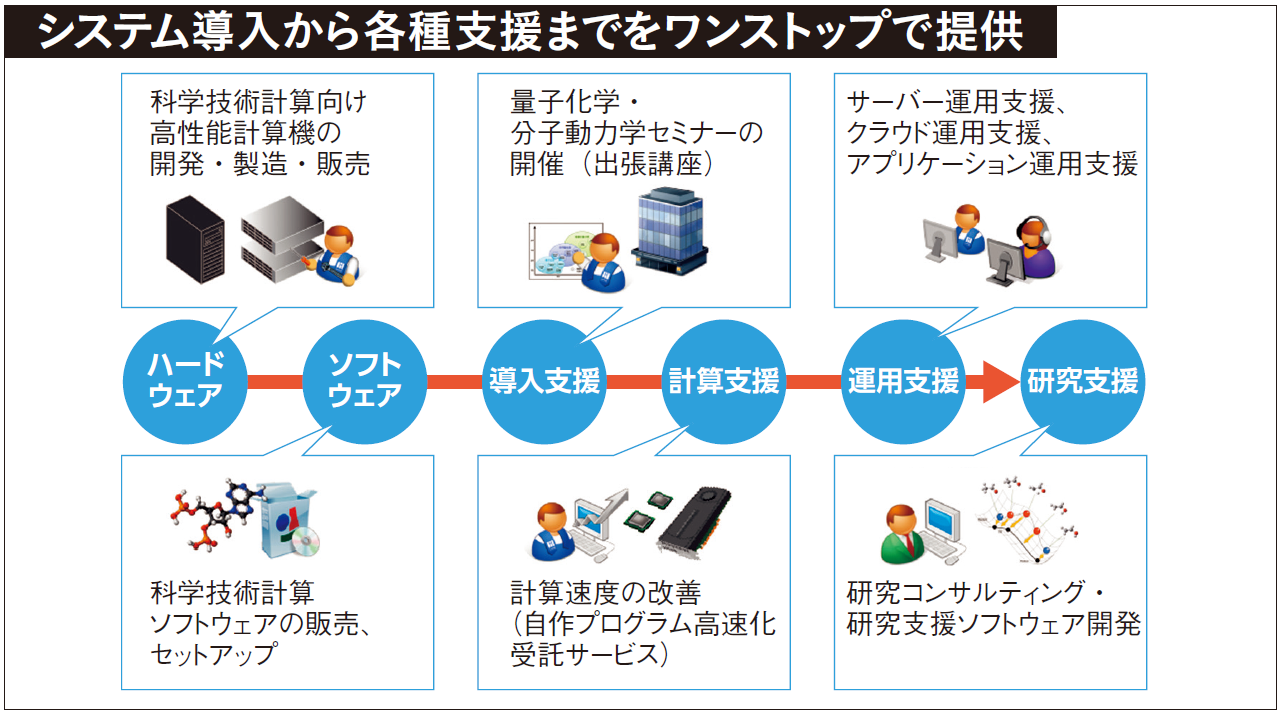

当社では2つの事業を展開しており、1つが科学技術計算用コンピュータ事業(HPC事業)、もう1つが産業用コンピュータ事業(CTO事業)です。HPCとは、科学技術における問題を計算によって解決する「計算科学」という分野で使用される高性能コンピュータのことで、大学の研究室や公的研究機関、企業のR&Dセンター向けに提供しています。ただ高性能なコンピュータだけを販売しているわけではなく、ソフトウェアの開発から導入支援、運用後のサポートまでをワンストップで行っている点が特長です。SI会社などが提供する一般的なITサービスとは異なり、創薬や材料開発などの専門的な知見を必要とする領域において、顧客の研究開発を支援しています。

一方でCTO事業では、製造装置や検査装置、医療機器などに使われる組込コンピュータを開発、量産、長期安定供給しています。産業用コンピュータにおいて長期安定供給というのは非常に重要なポイントで、MRIやCTといった医療機器を制御するコンピュータの仕様が頻繁に変わっては顧客が困ってしまいます。そのため、当社では顧客が求める品質や価格、どれくらいの規模で必要なのかなどを徹底的にヒアリングし、仕様に合わせたものを開発しています。

―― 産業用コンピュータは具体的にどんなところで活用されていますか。

小野 たとえば、製造業の工程で大量のモノが流れているところをカメラで撮影し、不良品を取り除くという外観検査装置。大量の情報を瞬時に処理するために高性能なコンピュータを組み込んでいます。また、空港に設置されている顔認証ゲートやゲームセンターのプリントシール機など、実はいろいろなところに当社のコンピュータが入っています。

HPC事業分野における圧倒的なニッチトップ企業

―― 競合他社に対する強みとしては、どういった点が挙げられますか?

小野 当社はもともと化学に強い会社です。85名の社員のうち35名がエンジニアで、そのうち15名が博士号や修士号を持つメンバーで構成されています。HPCを扱う他社ではオープンソースのシミュレーションソフトウェアを載せて提供しています。一方、当社は化学ソフトの独自開発ができ、ハード・ソフト、導入支援、研究支援をすべて含めたワンストップのサービスを提供できる点を強みとしています。こうした一気通貫型のサービスを提供している会社は、全世界を見渡してみても1社もありません。部分的に競合する会社はありますが、トータルで見ればHPC事業分野のニッチトップ企業と言えるでしょう。

当社のターゲットは研究室単位の数百万円から数億円のものです。以前は航空宇宙業界や政府研究機関などでしか買えなかった高性能コンピュータが、あらゆる分野で使われています。事業の裾野は今後ますます広がっていくでしょう。

―― 中長期的な展望についてお聞かせください。

小野 今までHPCの業界は基礎研究から応用研究、先端開発という科学技術の領域でしたが、そこにAIが加わってきました。AIにビッグデータで機械学習させるためには、高性能なコンピュータ環境が必要となってきます。そういった意味ではHPCの技術とAIの技術は非常に親和性が高く、AI領域の顧客が急速に増えています。

また、近年はeコマースのバックエンドや交通インフラなどインフラ領域にも高性能コンピュータが取り入れられていますが、5G通信が始まるとさらに膨大な量のデータがやり取りされ、さまざまな情報を認識、識別、処理する必要が生じるでしょう。場合によっては屋外にPCを設置することも考えられ、高性能、高耐久性といった当社が得意とする産業用コンピュータの領域が重要になってきます。HPC事業とCTO事業の強みを掛け合わせ、従来の化学領域だけでなくAI、インフラ領域の顧客も獲得していきたいと考えています。

さらに、2019年8月には計算化学ソフトをクラウド上で提供する「サイエンスクラウド」をリリースしました。新たな顧客層の獲得につなげ、いずれは収益の柱にすることを目指しています。

また、今後は海外にも積極的に進出したいと考え準備を進めています。10年ほど前、サウジアラビアで大きな案件がありましたが、上場をしていなかったこともあって受注できませんでした。技術力に関しては海外でも通用すると考えておりますので、市場からの信頼を得たうえでアメリカ、ヨーロッパ、東南アジアなどへ事業展開していくつもりです。

現在は、追い風要因が多く、市場も伸びているため、順調な業績の伸びを引き続き維持していきたいと思います。

――株主還元についてはいかがですか。

小野 将来的には配当を出せる会社になっていくことを目標としていますが、現段階においてはしっかりと業績を上げ、株価を上げることに集中したいと思っています。株主の皆様には中長期的に当社の成長、発展を見守っていただき、応援していただければと願っています。