焦りは禁物

シナモンロールの甘い罠

ニオイにひかれて何かを買っちゃったって経験、誰でもありますよね。たとえば、仕事帰りの駅までの道、どこからともなく漂ってくる焼き鳥のニオイにひかれてついつい一杯。はたまた筆者の場合、それほど甘党ではないのですが、シュークリームのニオイにつられて買ってしまうなんてこともよくあります。それもそのはず。ニオイに脳を刺激する効果があることは研究でも認められていて、実際にこの連載の第10回でも取り上げたくらいです。

こんな効果的なものがビジネスで無視されるわけもなく、あるアメリカのスイーツのチェーン店では、「罠」とでも呼びたくなるような巧妙なレベルで活用されたそうです。その会社の主な商品はシナモンロール。砂糖のコーティングがかかった菓子パンのようなもので、脂っこさもあって日本人だとちょっと受け付けない人もいるかもしれません。ただ、米国ではシナモン(ニッキ)の香りにファンも多く、一定の人気を誇っていました。この人気を加速させ爆発的に売った手法というのが、シナモンのニオイをショッピングセンターなどで、わざと周囲に漂うようにしてお客さんを集めるというもの。もちろんそれだけではなくて、キモはもう一つの工夫にあります。それは、店舗をわざとショッピングセンターの奥まったところにかまえるというもの。

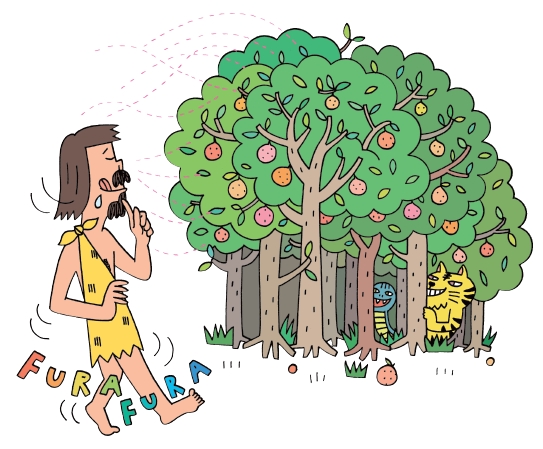

仮にあなたがショッピングセンターに行って、ニオイにひかれたとしましょう。ところが、(あ~、シナモンロールを食べたいな~)と思ったとしても、なにせお店自体は離れたところにあるので、すぐにはたどり着くわけではないのです。そうすると、(あれ? おかしいぞ? ひょっとしたらお店はないのかな?)なんて気持ちが兆してきて、もうあなたは罠に落ちているのも同じです。

「じらす」とでも言うのでしょうか、わざと簡単には手に入らないようにすることで、気がつけば頭の中はシナモンロールでいっぱい。ようやくお店にたどり着くころには渇望感から一気に頼んでしまうこと間違いなしです。そんな馬鹿な、と思った方も、実はこのような一見不合理な行動の背後に隠れた人間の心理に気付くと、「なるほど~」と思うはず。それがこの連載のバックボーンである、進化心理学という考え方です。

希少性をありがたがる第二の本能

進化心理学では、人類が誕生した100万年前から「心のはたらき」も進化を遂げたと考えます。その際カギになるのが「適応」という考え方で、環境に合わせてもっとも生存の確率が高くなるように変化を遂げたと考えます。その結果、遺伝子を次世代に遺せたのが勝ち組で、現代を生きる私たちのご先祖様にあたりますね。逆に、間違った「心のはたらき」を持った原始人は生き延びることができずに、自然淘汰されてしまったことになります。

そして、原始時代といえば、何と言っても大事なのは食糧の確保。と言って現代のように美食を楽しむわけでなく、本当に命を生きながらえさせてくれるカロリーとしての食料です。普段は木の実や野草などの採取生活がメインですが、それだけでは氷河期のような厳しい寒さを乗り切るのには不十分。狩りの成功で時たま手に入る脂肪分や、エネルギー単価が高い糖分は、命をつなぐ貴重品です。そして、そんな経験が何世代にもわたってくり返された結果、現代を生きる私たちにもご先祖様の持っていた「心のはたらき」は引き継がれています。それが、砂糖や脂肪分のような希少性が高いものを必要以上にありがたがるところ。となると、冒頭のシナモンロールの話もピンと来るのではないでしょうか。脂っこくて甘いシナモンロールが大好きなのは人間の第二の本能のようなもの。そして、そこに(ひょっとしたらお店はないのかも)という希少性が効いてきたとき、理屈ではなく本能とでもいうべきレベルで引きつけられてしまうのです。

効率的な市場を動かす人間心理

ではこのような「心のはたらき」を、投資にどう活かすか考えてみましょう。シンプルに考えるならば、自分自身で希少性や不安感に引きずられて意思決定を間違うのは止めましょう、となります。たとえば、新規公開株なんてその典型かもしれません。公募当選なんてありますが、まるで宝くじのようで誰もが手に入れられるわけではありません。その分だけ渇望感が高まって、実際の公開後に取引が始まると、必要以上に高値でつかんでしまうなんてミスをしてしまいそうです。はたまた、こんな経験をしたことがある人もいるのでは? ある銘柄を買おうかどうか悩んでいたが結局はやめた。ところが、数ヶ月後に株価をチェックすると想像以上に値上がりをしていてシマッタ! と焦る心が生じてくる。本当はその時にはもう割高でこれ以上伸びる余地はなさそうなんだけど、(もう一度逃してしまうかも)という不安感があるので、ついつい買い注文を入れてしまう。これまた、注文を入れる前に一息入れて、自分がシナモンロールの罠に陥っていないか、確認することが必要です。

一方で、ちょっとひねった考え方をするならば、値上がりする株を見つける際には、「人は希少性に弱いものだ」という認識を持っておくこと。市場がどれだけ効率的になろうと、その担い手は人間です。しかも、シナモンロールの罠という心のメカニズムは、全人類に共通するものですから、株価の形成にも必ず関わってくるはず。なので、銘柄をチェックするときに、希少性というフィルターをかけてみると、投資の成績が上がるかもしれません。たとえば、希少性を感じさせるような銘柄だったら、人々はその実力以上に魅力を感じて買いが入るので、値上がりしそうですし、逆にどれだけ実力があっても希少性がないと意外なほど人気がなくて、割安になっている掘り出し物を見つけるヒントになりそうです。ある意味、シナモンロールの罠を逆手にとったあざとい考えかもしれませんが、人に出し抜かれないためには必要かもしれません。

【参考文献】

チャールズ・デュヒッグ著『習慣の力 The Powerof Habit』(講談社、2013年)

「シナモンロールの罠」に代表される人間の心のはたらきを使って、投資もさることながら、どうやって生活全般にわたり良い習慣を形成するかを解説しています。若干冗長ではありますが、参考になるところ大です。

※本稿は投資に関する基本的な考え方を解説するために作成されたものであり、実際の運用の成功を保証するものではありません。実際の投資は、ご自身の判断と責任において行ってください。