[特別対談]人的資本経営の取り組みで先行する2社に訊く ~オムロン×丸井グループ~

――人的資本の取り組みの効果や成果を、どのように企業価値の向上と紐づけてご説明されていますか?

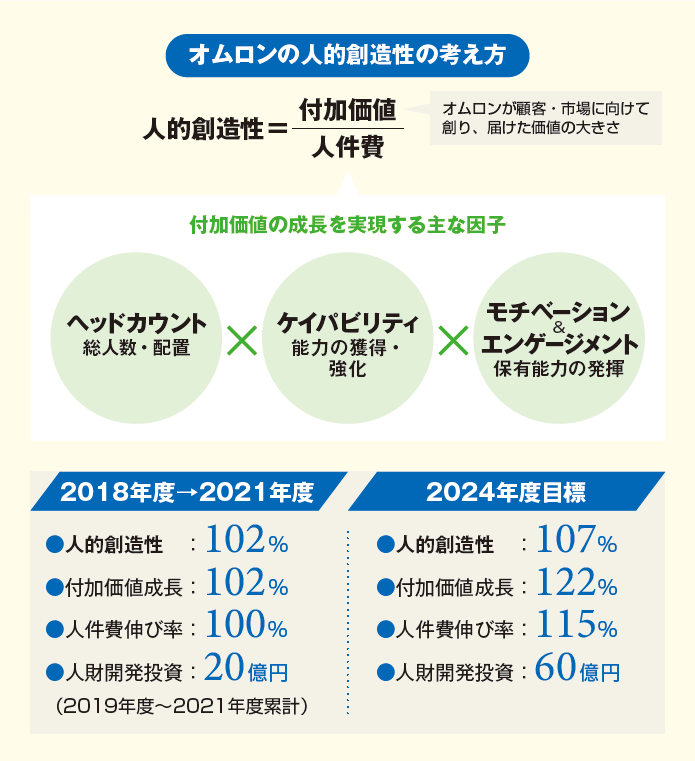

冨田 一番初めに私たちが考えたのは、人的資本経営もしくは人材戦略の成果はどこに現れるのだろうということです。そして作ったのが、“人的創造性”という人財戦略の成果を測る指標です。

指標の計算式自体は、付加価値額(売上から変動費を引いた額)を総人件費で割ったもので、労働生産性や労働分配率を求める古典的な計算式と同じです。しかし、私たちは単なる言葉の遊びではなく、数字を見るうえでの順番にこだわりました。人事の人間は分母である人件費をいかに減らすか、適正化するかに目を向けがちなのですが、それは違う。まず目を向けるべきは分子の方なのです。付加価値とはオムロンがお客様や市場に届けた価値の大きさであり、お客様に払っていただく私たちの価値のこと。それをいかに高めるか、成長させるかが事業戦略の肝ですが、これを担っているのが“人”です。価値を作るのも届けるのも全部“人”。企業によっていろいろなお考えがあると思いますが、我々としてはシンプルに「人への投資≒人件費」であると考えました。

そしてこの人的創造性を高めるためには、どのようなKFS(成功のカギ)があるのだろうかと考え、ダイバーシティ&インクルージョンに行き着きました。バズワード化していてわかりにくい言葉でもあるため、経営チームの中で議論を重ねてしっかりと定義したうえで、ダイバーシティ&インクルージョンを加速させるための重点施策を8つ選び、それぞれに成果指標を作りました。指標を達成することで、人的創造性が高まり、企業価値の向上に繋がっていくという考えでストーリーを組み、2024年度に21年度比で人的創造性+7%という目標を掲げています。

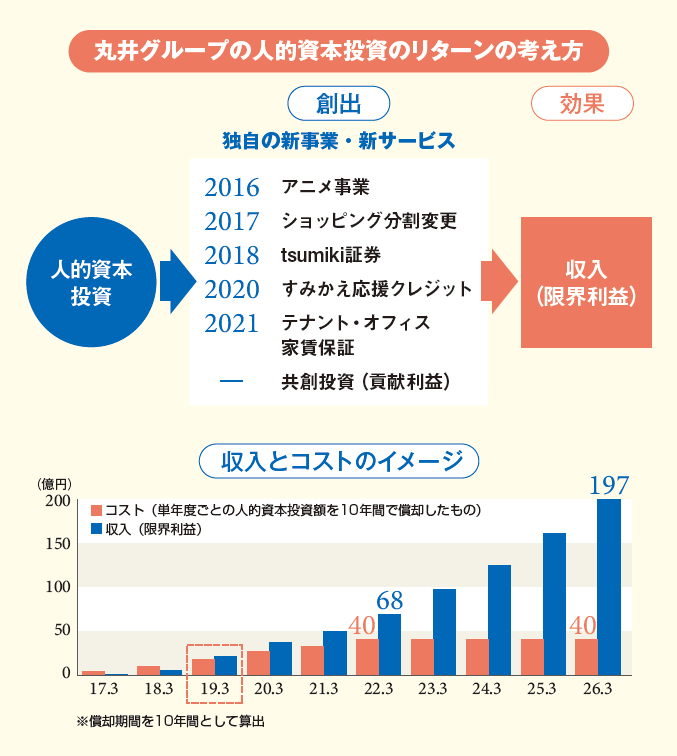

加藤 先ほどお話しした当社のいろいろな取り組みは、基本的には就業時間内で行っています。それは今の成果につながるものではないので、我々はそこで発生する人件費を人的資本投資と考えています。この投資額を開示しているのですが、投資家様からは「出してくれてありがたい」という言葉をいただく反面、リターンはいつどのような形で出てくるのかという質問がかなりありました。そこで2023年3月期、私たちの人的資本投資はイノベーションを起こしやすい組織風土づくりを通じて中長期的な企業価値向上につなげるという考え方に基づき、新事業・新サービスからの収入(限界利益)をリターンと定義しました。そうして改めて算定したところ、3年目以降、かけたコスト(人的資本投資の償却費)に比べて収入の方が上回ってくることが明らかになりました。こうした説明で投資家様のニーズにある程度お応えできるかなと思うのですが、今後は人的資本投資がどのように新事業や新サービスにつながっていったのかという価値創造ストーリーをきちんとお話しできる準備を進めているところです。

冨田 私が管掌するグローバル人財総務本部には、投資家様から直接的な反応があるわけではないのですが、人的資本経営や人材戦略が重要視されるようになってきている中で、いろいろなところでお話をさせていただく機会も多くなっております。今まで人事がIRに出たことはほとんどなかったと思うのですが、これからは人事が前に出ていって、会社が非財務価値をどう捉えているのかお伝えするようになるのではないかと考えています。女性管理職比率の開示といった単体の数値のことではなく、ストーリーラインで我々がやろうとしていることや、その背景をしっかりと伝えていくことが、今後は求められてくるかと思います。

――最後に、今後増えてくる人的資本の開示について、個人投資家の読者にひと言いただけますでしょうか。

冨田 まだ人的資本経営と言われるフレームについては始まったばかりです。指標の定義も各社で一致しているわけではありませんし、その指標が何にどうつながっているかは会社によって違いますので、指標を横並びで比較してもあまり意味はないと思います。先ほども申し上げましたが、人的資本に対する取り組みの成果はすぐに出るものではありません。我々も我慢してやり続けますので、投資家の方も長い目で見守っていただき、ある程度中期のスパンで対話をすることができればというのが我々の願いです。

加藤 私も同感で、会社の置かれているフェーズや経済環境は各社で異なり、目指すべき方向も違います。「当社はこういう目標に向かって、こういうことをやっていて、こんなふうに進捗している」という説明を各社が独自に考えて説明するやり方が良いのではないかと思います。会社によって開示内容がバラバラになるため、個人投資家の方は大変かもしれませんが、その会社に対する理解も深まるのではないでしょうか。

- 1

- 2