tripla株式会社『ホテル・旅館のDX化を支援するサービスを提供し、宿泊業界の利益構造を改善』

tripla株式会社

証券コード 5136/東証グロース

代表取締役CEO 高橋 和久

Kazuhisa Takahashi

ホテル・旅館の公式サイトの利用率を高める予約システムをはじめ、宿泊施設が抱える課題を解消するさまざまなサービスを提供し成長を遂げているのがtriplaだ。幅広く展開する事業内容や今後の成長戦略について同社の高橋CEOに聞いた。

取材・文/山本 信幸 写真撮影/和田 佳久

宿泊施設の利益構造を改善するITソリューションでシェアを拡大

――御社の展開する事業と設立の経緯を教えてください。

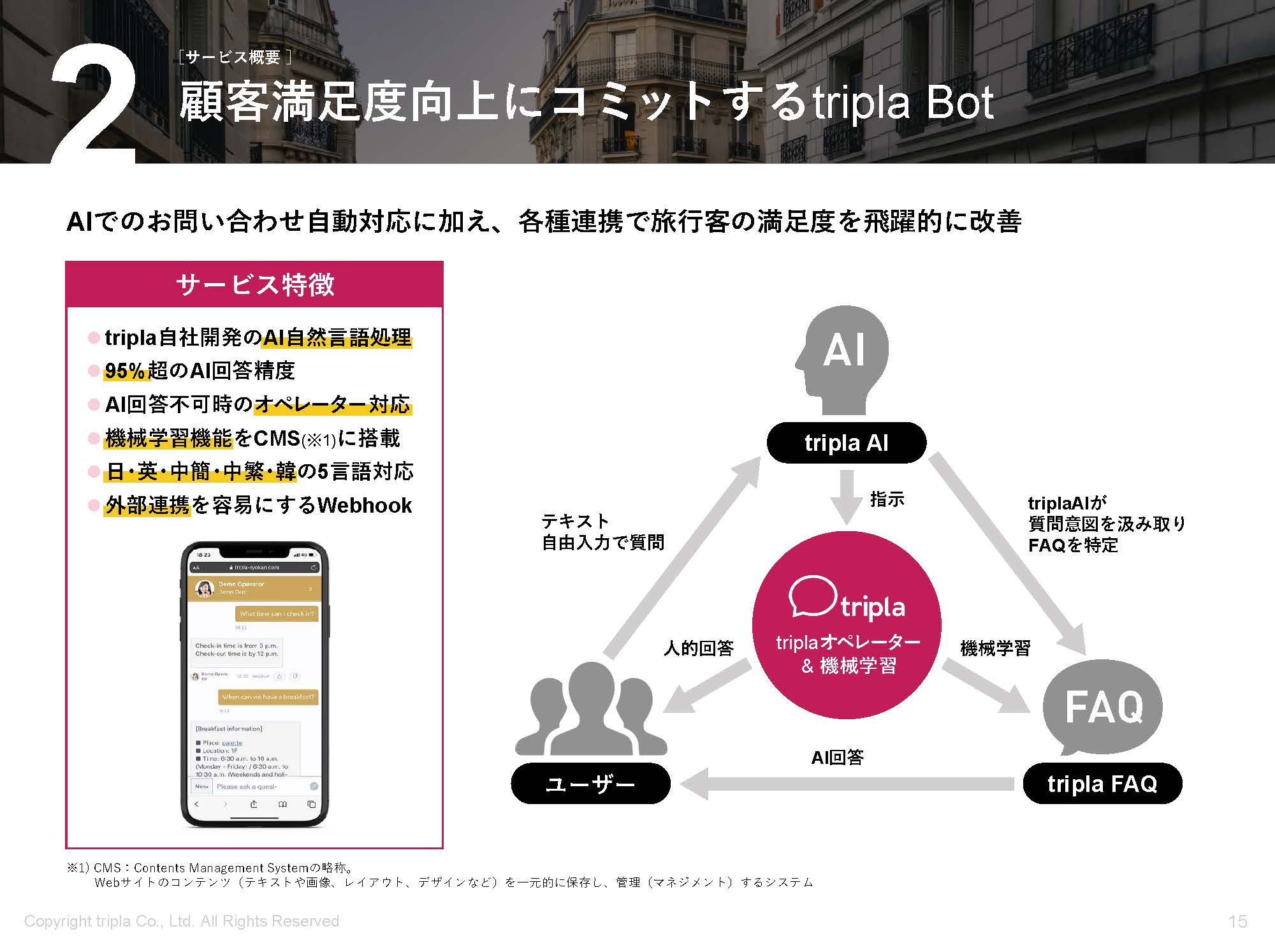

当社は宿泊施設向けに公式サイト予約システム「tripla Book」を中心に、AIチャットボット「tripla Bot」、CRM(顧客関係管理)・マーケティングオートメーションの「tripla Connect」、現地決済の「tripla Pay」という4つのサービスを提供しています。

当社を設立した2015年はインバウンドの旅行客が1,900万人を超え、政府もこの先2,000万人、3,000万人と増えていくという見通しを示していた時期でした。そのため発展が続く旅行産業の中でビジネスをしたいと考え、「多言語ソリューション」を提供する会社を設立したのです。当初は飲食店をターゲットとし、外国人観光客でもどんな料理なのか分かりやすいようにメニューを多言語化して、外国語で注文できるアプリを開発していました。今でこそアプリを使って料理を注文する仕組みは珍しくありませんが、当時はほとんど普及しておらず、多くの飲食店オーナーに導入は難しいと言われ、事業をピボット(方針転換)することにしました。

――そこから宿泊関連に特化することにしたのですね。

同じ旅行関連で多言語対応に困っている業界といえば宿泊業界です。ちょうどホテルの総支配人やコンシェルジュといった方々にインタビューさせていただく機会があったので、外国人のお客様が増えて困っていることがないか聞いたところ、「辞めてしまう人が多い」というのが大きな悩みの一つでした。宿泊業界で働く方々は、「お客様の“おもてなし”をしたい、喜んでもらいたい」というモチベーションがあります。しかし外国人旅行者の多いホテルでは、外国語のメールの問い合わせにひたすら答える業務ばかりになってしまい、やりたい仕事と現実とのギャップが大きく、多くの人が辞めてしまうというのです。そこで、社員が本来のおもてなしに使える時間を増やすためのITソリューション、今で言うDXを考えてほしいというフィードバックをいただきました。調べてみると、問い合わせメールというのは、近くにある施設についての質問や、チェックイン・チェックアウトについての質問など、同じような内容ばかりです。そこで、メールの返事を自動で返せるAIチャットボットに勝機を見いだして17年1月、5言語対応の「tripla Bot」をリリースしたのが最初のきっかけです。

リリース直後のAI回答比率は8%程度。まともな受け答えができない状態で、最初に導入していただいたホテルからは「これでは使い物にならない」と言われてしまいました。“鶏が先か卵が先か”になるのですが、機械学習というものは一度お客様から質問してもらわないと精度が向上していきません。そのため、当社で日本語、韓国語、中国語、英語それぞれのオペレーターを雇い、AIが回答できない質問に対応することにしました。オペレーターが一度回答した質問に関しては、次回からはAIが回答できるというスキームを採用し、現在のAI回答比率は95%まで高めることができています。

出所:同社決算説明資料より

――tripla Botの提供後はどのように事業を拡大していったのですか。

いろいろな宿泊施設に利用していただいているうちに、問い合わせに答える機能だけでなくBotの中で予約ができる機能が欲しいという声を多くいただくようになりました。そこで、チャット内で予約ができる機能を追加することにしましたが、宿泊業界のITの裏側にはサイトコントローラーという、ホテルの公式サイトや宿泊予約サイト各社の予約がオーバーブッキングしないように空室を一元管理するサービスがあります。日本国内には4社のサイトコントローラーがあり、1年ほどかけて4社と当社のシステムを連携させることで、チャットから予約ができる体制が整いました。

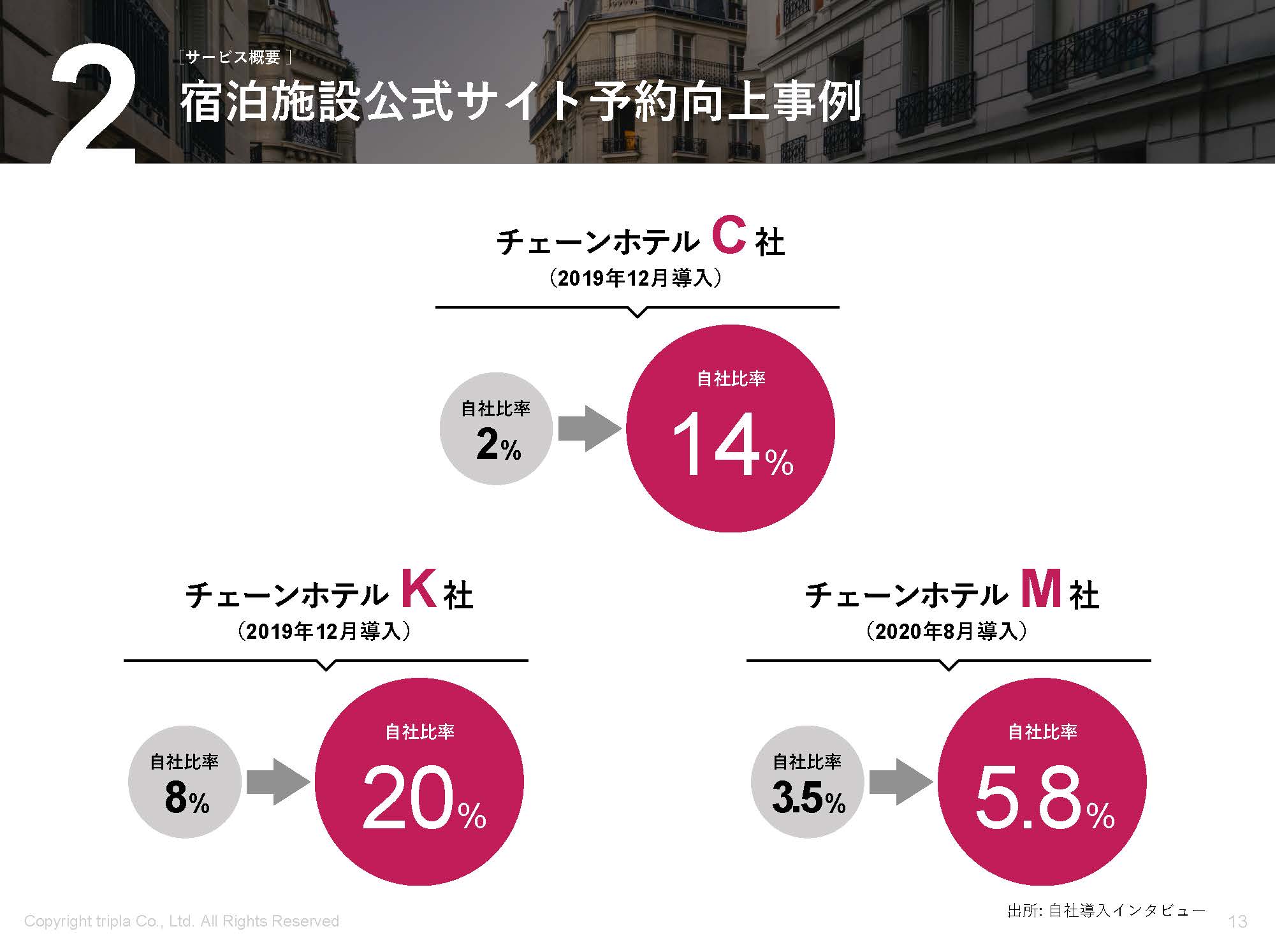

その後、チャットからの予約だけでなく、ホテルや旅館の公式サイトの予約システム自体を提供してみようという話が社内で出始めてきました。ちょうどそのタイミングで、京浜急行電鉄様がスタートアップ企業と新規事業の創出を目指す「京急アクセラレータープログラム」というものをやっていたのです。そこで当社のクラウド型ブッキングエンジンを採択していただき、2019年7月に京急グループのホテル2施設で「tripla Book」をリリースしました。次に何を入力すればいいのかわかりやすく、簡単に予約ができるUX/UIを導入したことにより、リリース直後からそれまでの公式サイト予約の何倍もの予約が入り、コンバージョン率(予約成約数)も向上。このことが評判になり、他のホテルへの導入もどんどん増えていきました。

出所:同社決算説明資料より

順風満帆に進んでおり、オリンピックの追い風も期待できる状況で社内も非常に活気づいていたのですが、tripla Bookのリリースから半年後に新型コロナウイルス感染症の拡大により売上もほとんどなくなってしまい、ゼロからの再出発を余儀なくされてしまいました。

――その後、コロナ禍を乗り越えて上場を果たしたわけですが、宿泊業界が公式サイトでの予約に注力している背景を教えてください。

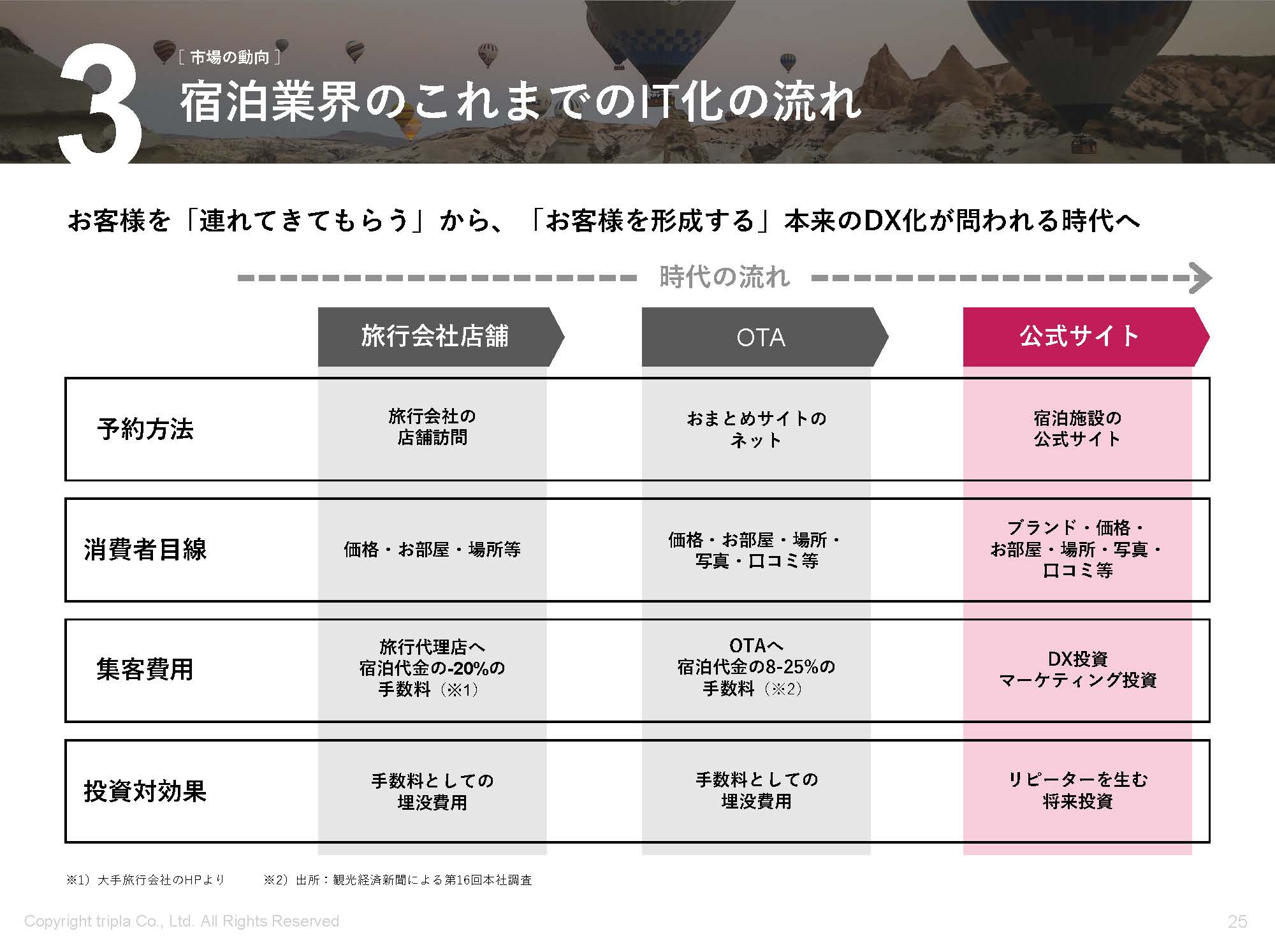

従来の日本の旅行業界では、街中の旅行代理店でホテルを予約するのが一般的で、ホテル側は高い手数料を払って集客を依頼していました。インターネットの発達によりオンラインの予約サイト(OTA)が登場し、それまでの代理店への手数料よりはだいぶ安くなったものの、依然として国内OTAで15~20%、海外OTAだと20~30%ほどの手数料がかかります。そのため、代理店やOTAに集客を頼るのではなく、自らブランディングして公式サイトで予約してもらうことで、この利益構造を改善したいという狙いがあります。

まだブランド力の弱い宿泊施設の場合は、公式サイトだけでは十分な集客ができない場合もあります。そうした宿泊施設ではまずはOTAで予約してもらい、2回目からのリピートについては公式サイトを使ってもらうというステップを踏まなくてはいけませんが、当社の予約システムのようなサービスを導入し、自らブランディングを高めていくという方向に業界全体が向かってきています。

出所:同社決算説明資料より

また、tripla Bookが多くの宿泊施設に導入いただいている背景として、ペイメント(支払い)の部分も大きいです。予約サイトでは事前決済と現地決済が選べますが、日本においてこの割合は2対8です。宿泊施設としては事前決済の比率が高まると、予約客が無断キャンセルし、キャンセル料も取れない“ノーショー(No Show)”と呼ばれる問題を減らすことができて、キャッシュフローも安定します。OTA頼りでは事前決済することで割引率を上げるといったアクションができないのですが、当社のサービスを利用した公式サイトであればさまざまなアクションがとれ、ノーショーへの対策を講じられる。当社としても事前決済手数料の一部が収益となっているため、事前決済を広げていくことでより収益力が高まる構造になっています。

――決済でいうと、さまざまな決済手段があるなかで「tripla Pay」というサービスの強みはどこにあるのですか。

料率の低さです。基本的に旅館や地方の小さいホテルは高い料率でクレジットカード会社と契約していますが、当社は2,000を超える施設をまとめた大きなボリュームの金額で交渉しているので、有利なレートを引き出すことができます。当社は第2種旅行業者として登録をしていて、旅行業向けレートもしっかりと適用されるため、ホテル・旅館から見ると、当社と契約したほうがいいと思っていただけるのです。

サービスの重層化と海外展開でさらなる成長を図る

――御社のサービス領域に他社が参入してくることもあるのでしょうか?

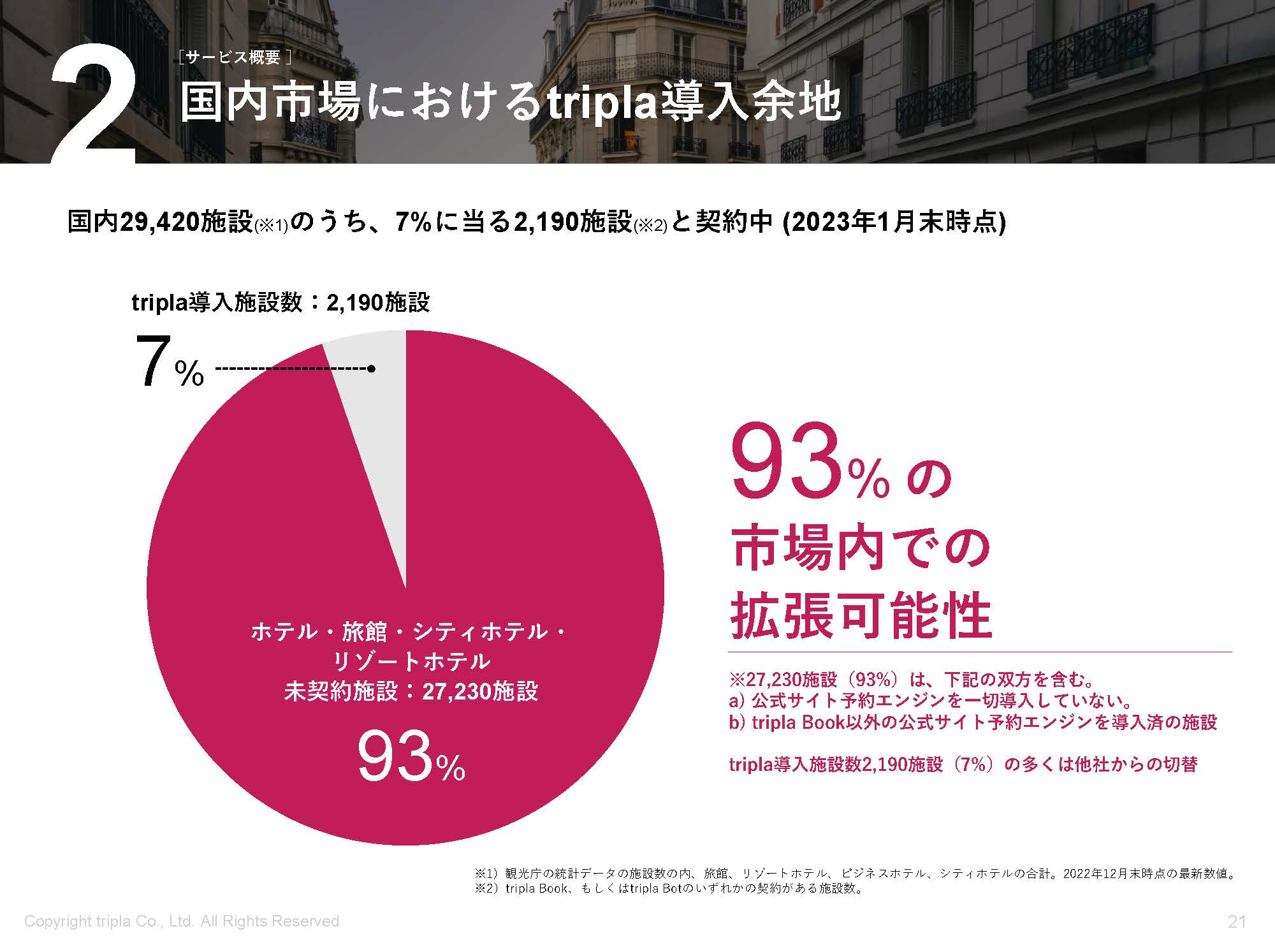

もちろんありますが、ファースト・ムーバーズ・アドバンテージ(先行者利益)があるため、当社のサービスをより多くのホテル・旅館に使っていただくことで当社の優位性も高まっていきます。国内の宿泊施設のうち、民泊などを除いた当社サービスの対象となる施設数は約3万施設ですが、このうちすでに導入いただいているのが2,190施設(23年1月末現在)で、ファースト・ムーバーとしてここを広げていくことが非常に重要だと考えています。

出所:同社決算説明資料より

――今後の成長戦略について教えてください。

ホテルのDXに関連した周辺のITサービスは多岐に渡ります。例えばeコマースの世界ではホームページの作成から取引・決済のシステムまで一括で構築できるサービスがありますが、ホテルではそうしたサービスがまだない。ですので、ホームページの部分まで含めて、当社と契約すれば公式サイトが作れて、予約システムも作れて、決済も最適化される、そのようなサービス展開をしていきたいと考えています。

また、ITサービスと直接結びつくものではありませんが、最近では「triplaサクセス」というサービスを開始しています。OTAや公式サイトに宿泊プランや写真を掲載する業務を代行するサービスで、ホテルのリソース不足の解消のために活用していただいています。これまでご説明したサービスがどんどん重層化していくことによって、triplaサクセスのアウトソーシングのメニューも拡充していくことができ、ホテル・旅館の抱える問題の解決につながっていくと考えています。

――IT人材の不足が深刻な問題になっていますが、開発体制について教えてください。

当社の開発チームは共通言語を英語にしているので、日本語ができない人でも問題なく働けます。そのため自然に当社の社員は多国籍になっていて、現在社内では世界16カ国の人材が働いています。日本で働きたいといけれど日本語ができない外国籍の人は結構いるのですが、当社の場合は評価基準も含めて日本語力は無関係なので、人材の確保にはそれほど苦労はしていません。

――海外展開についてはいかがでしょうか。

2020年1月に台湾支店を設立しました。コロナ禍で営業活動ができなかった期間に、海外でサービスを提供していくうえでの問題に向き合い、研究を重ねてきたことで、海外展開の最適解を見つけられたと思っています。そうして得た知見を活かし、今後は東アジアを中心に海外展開を進めていく計画で、今年3月には韓国支店を設立しました。韓国の宿泊施設も高価なOTA手数料による収益の圧迫や人手不足の問題といった課題を抱えているので、当社のIT技術が宿泊業界の売上と利益の改善に貢献できます。

今は台湾国内・韓国国内の宿泊予約が対象ですが、将来的には当社のサービスを活用して台湾・韓国の旅行者を日本へ、日本の旅行者を台湾・韓国へ送客したいと考えています。また、フィリピン、タイ、インドネシアなど、東南アジアのマーケットにもエントリーして成長につなげていきたいと考えています。