株式会社ELEMENTS『ビッグデータの活用で高精度な本人確認を提供し、データ利活用のプラットフォームを目指す』

株式会社ELEMENTS

証券コード 5246/東証グロース

代表取締役 久田 康弘

Yasuhiro Kuda

これまで対面や郵送で行っていた金融機関の口座開設などの本人確認作業をオンライン上で行える「eKYC(electronic Know Your Customer)」。コロナ禍による非接触ニーズやあらゆるサービスのDX化などを受けて広がるeKYC市場において、国内トップシェア(*1)を誇る「LIQUID eKYC」を提供するのが株式会社ELEMENTSだ。提供するサービスの強みと見据えている今後のビジョンについて同社の久田代表に聞いた。

※1 ITR「ITR Market View:アイデンティティ・アクセス管理/個人認証型セキュリティ市場2022」eKYC市場:ベンダー別売上金額シェア(2019年度~2021年度予測)

取材・文/大沢 玲子 写真撮影/和田 佳久

データを自社で保有し、機械学習により高精度な認証を実現

――御社の創業の経緯を教えてください。

もともと小さいころから数学とかコンピューターサイエンスとかが好きで、高校・大学でもトレーディングシステムなどを自分で作っていて、そこそこ稼げていたので就職するかどうか悩んでいました。結局、当時数学的な予想を使ったトレーディングで世界的に有名なクオンツアナリストの方がいて、その方に弟子入りするような感じで証券会社に入社しました。

当時から機械学習を使った社会貢献の方に何か進めていきたいというのは考えにあったのですが、2007年に発売されたiPhoneを見たときに機能の中心にカメラがあると気づき、それまであまり意識していなかった「画像×機械学習」というものがこれからの大きなテーマになると感じました。その後、独立して当社を創業する際、「個たり得るものとは何か?」ということを突き詰めていこうと考え、まずは本人かどうかを認証する個人認証・生体認証の世界に注目して研究を進めてきました。

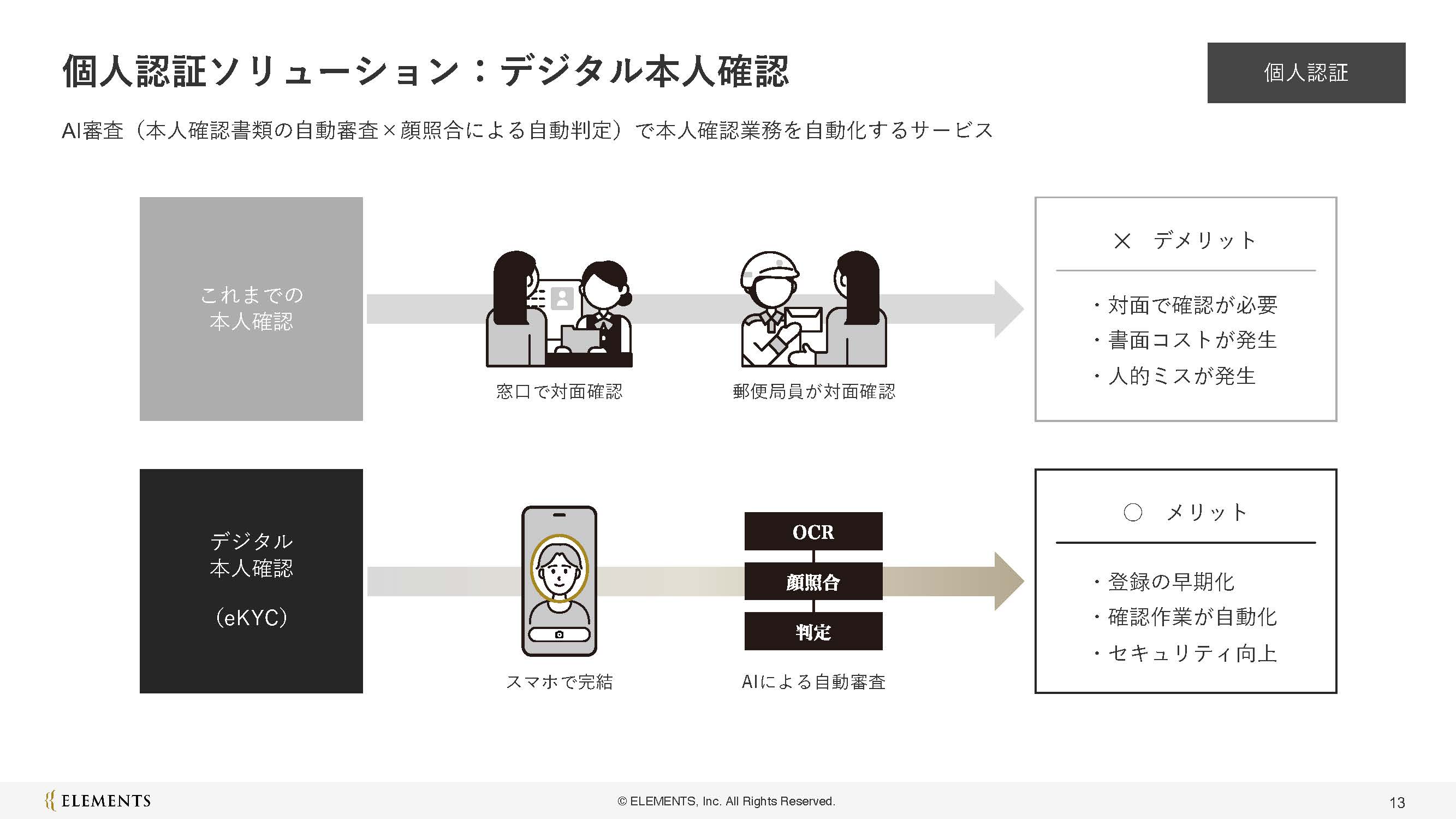

現在展開しているビジネスの柱は大きく2つあり、1つ目が生体認証による個人認証ソリューションで、主軸となるのが、グループ会社のLiquidが提供するオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」です。金融機関の口座開設や通信会社での回線契約などに必須となる本人確認作業において、スマートフォン等を使って、顔写真付きの本人確認書類と撮影した自分の顔をAIによる自動審査で照合し、オンライン・非対面で完結する本人確認を実現しています。

出所:同社決算説明資料より

2つ目が個人最適化ソリューションです。個人認証において収集したヒトに関するビッグデータを「行動解析」「体型解析」「購買解析」の3つのカテゴリーで解析し、「自分の体型に合わせた衣服のカスタムオーダー」「自分の位置情報に合わせた空調の個別制御」といった、個人最適化サービスを顧客の事業者に提供するものです。

――他社と比較して御社グループならではの強みはどこにあるのでしょうか。

一番大きいのが、事業者横断型でデータをお預かりさせていただいているところです。競合するSIerの場合、A銀行ならA銀行でデータの所有権がクライアントの事業者で閉じているため、データを使ったアルゴリズムの改良や進化ができません。我々はA銀行・B銀行・C銀行とそれぞれの事業者のデータをお預かりし、顔のデータや不正のデータといった大量のデータを、機械学習にかけることで不正の検知や認知精度を上げていく取り組みができる。この点が競合との大きな差です。

他社の場合、基本的に1事業者の導入開発支援というSIer型のビジネスモデルで、顧客からどれだけ工数を取れるかが重要なため、データを保有するリスクの方が大きい。一方で我々の場合は認証回数ごとの従量課金ですので、認証の精度や不正検知の精度が上がっていくと、回数が伸びて収益につながります。

出所:同社決算説明資料より

――シェア拡大の取り組みについて教えてください。

事業者が提供するサービスのアカウント開設での本人確認ができると、その後のほかの認証にもつながっていきますので、そのシェア拡大をいま注力してやっているところです。先ほど申し上げた通り、事業者横断でデータをお預かりして機械学習を行っているため、導入社数が増えるとそのぶん1社あたりのAI学習コストは下がっていきます。さらに2社目以降はすでに学習済みの状態で、非常に高い精度の認証サービスを提供することが可能です。

この高い精度を評価いただいて、これまで1事業者でデータが閉じた本人確認サービスを導入していた企業様から当社に乗り換えていただくケースもいくつか出てきています。今回の上場で社会的な信用を獲得できたこともあり、さらなる乗り換え受注を獲得するために営業活動を行っています。

――オンライン本人確認を取り巻く市場環境について教えてください。

eKYC自体はまだまだ普及期だと思っています。当社は現在、金融業界に対して多くの導入実績がありますが、メガバンクでもまだ一部のサービスでは導入されていなかったりと、市場はこれから出来上がっていく段階です。日本ではまだまだ窓口での対面確認や書類の郵送で本人確認が行われているのが現状ですが、諸外国ではセキュリティ上の懸念から否定されるようになってきています。もともと金融機関でもやらなくてはいけないという課題は持ちながらも、なかなか導入に踏み切れなかった部分もあると思いますが、コロナ禍での対面営業の減少によりデジタル化に大きく転換してきています。この流れが再び対面の方に戻ることは考えづらく、当社にとっては追い風となる市場環境です。

また、マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載に向けて具体的な議論が進むなど、公的な個人認証のデジタル化も伸びています。我々がいくら優れた技術を持っていても、マイナンバーカードなどの公的書類が普及していなければ本人確認のしようがありません。本人確認書類をすべての国民の方に持っていただき、気軽に使える形になることで、当社のビジネスのすそ野も広がっていくと考えています。公的な認証と当社のような民間の認証とをどのように組み合わせて、どのようにユーザー側の利便性を向上させていくかについては、民間事業者の立場から活発に議論させていただき、いろいろな取り組みを行っているところです。

――個人のデータを預けることについて、事業者側の意識も変わってきているのでしょうか?

変わってきていると思います。金融機関であってもいろいろなサービスを展開するにあたって、金融以外の事業者と連携していかないと出来ない時代になってきています。1社でデータを持ち続けるよりもオープンにした方がメリットが大きいとだんだんわかってきている状況です。

先ほど申し上げた通り、競合するSIer型の本人確認サービスの場合はデータを保有していないのですが、その大きな理由としてセキュリティのノウハウがないということがあります。セキュリティについては当社にとっても最大のリスク要因ではありますが、逆に競争優位性でもあります。セキュリティに対してしっかりと投資をしており、要件の厳しい大手金融機関や通信会社に導入していただいていることがさらなるシェア拡大につながっており、今後もセキュリティについては常に緊張感を持って進化し続けるべく、投資を続けていく方針です。

企業横断型で情報を利活用できるプラットフォームを目指す

――今後の成長戦略について教えてください。

現在はマイナンバーカードの普及などもあり、個人認証に集中していく時期だと思っています。個人最適化ソリューションについては緩やかな投資を継続していきますが、中長期的なニーズは広がっていくと考えています。

一例として、家電メーカー様などと協力して稼働率に合わせて空調など、オフィス環境を整備するソリューションを提供しています。これまでは快適性をテーマに提供していたのですが、昨今のエネルギー価格の高騰によりコストに直結するインパクトになってきています。空気の質の最適化といった領域は人間の計算では難しい、機械学習が役に立つ分野であり、当社ビジネスのすそ野が広がるきっかけになってきています。

また、最近は個人認証においてデータをお預かりしていることから、データのマネージドまでしてくれないかという声もいただいています。データをセキュアに守ってもらって、利活用するときに使いやすくしてもらえないかというご要望で、当社としても期待していた部分でありましたが、上場を機にかなりの数の引き合いがありました。

企業は多くのデータを保有していますが、そのデータをどういう形で持っているのか、実はきちんと把握していないケースも多いです。経営層の人に集計結果は上がってきますが、それがどう格納されていて、どう使いやすくなっているのかがわからない。なので「なんでうちはこんなにデータがあるのに、利活用できないのか」ということが起こります。データが使いやすい形で保存されていなかったり、あちこちに点在していたりといろいろなケースがありますが、そうした部分の管理を任せていただくというのが、我々の次の成長性かと思っています。

出所:同社事業計画及び成長可能性に関する説明資料より

企業のDXにおいて、このデータ管理が重要になってきます。ウェブサービスを一つ作ってDXと言うのではなく、持っているデータ自体の見直しをして、データと向き合ったときにユーザーのサービスとしてどう変わっていくか、というところまで含めたトランスフォーメーションが必要なのではないかと思います。

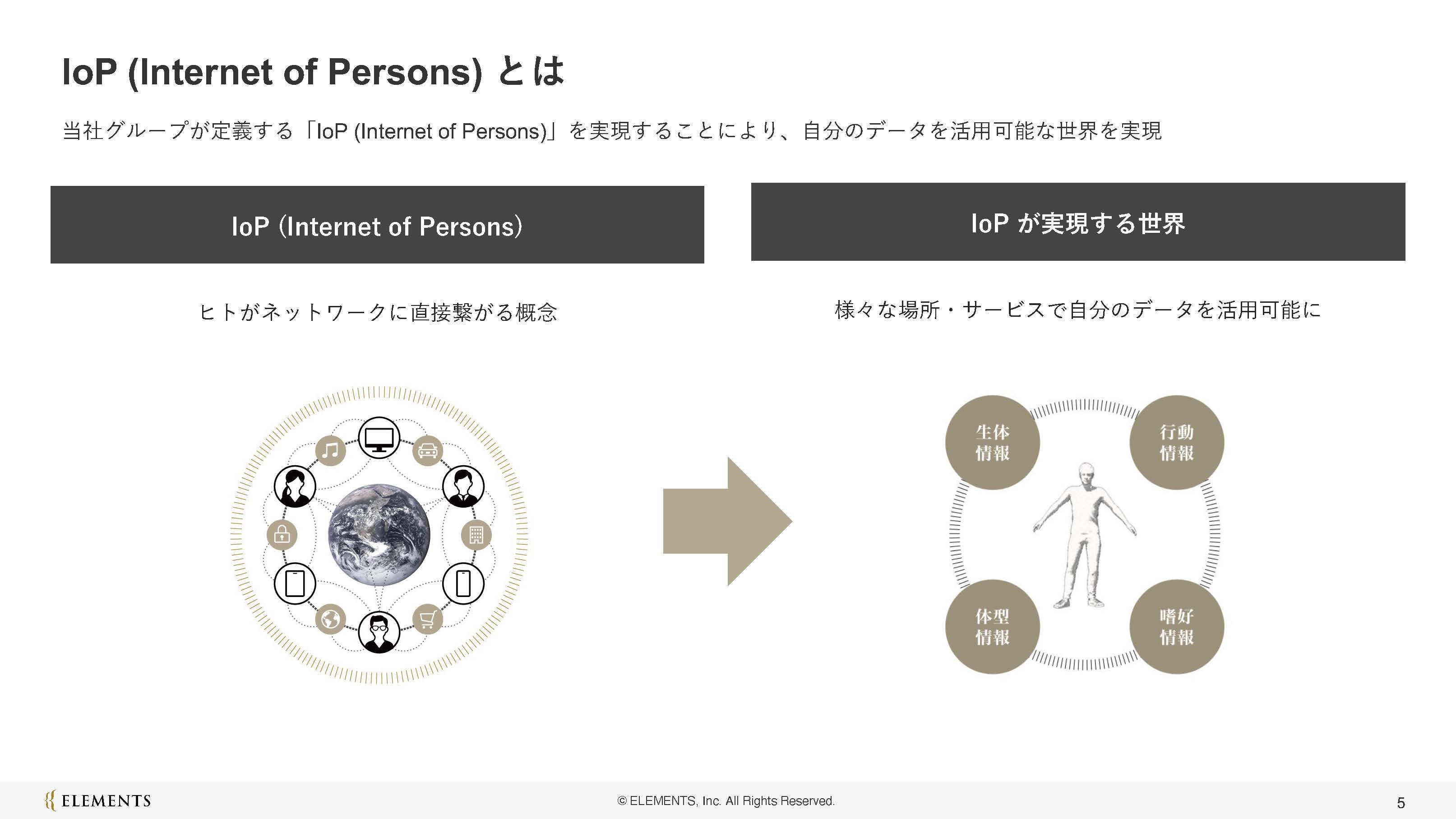

――目指す世界としてIoP(Internet of Persons)の実現を掲げていますが、もう少し詳しく教えてください。

個人が情報を自由に利活用して、日常生活が個人に合わせて変化していく世界です。例えばいろんな事業者が体型情報を横断することで、洋服屋さんに入ったときに以前どこかで買った商品情報と突合して「あの商品と丈がいっしょですよ」といった会話ができる世界。

出所:同社決算説明資料より

今後、社会は大量生産・大量消費から受注生産型の社会にシフトしていくと思っています。実際にアパレルメーカーさんにカスタマイズのシューズやウェアを作るサービスのシステムを提供していますが、常にお客様が入る状態です。一部のお客様には重要なサービスになっていて、それが広がっていくと、社会全体でそれが当たり前になってきます。目の前に商品が売っているのが当たり前ではなくて、自分に合わせて商品が届くのが当たり前になる。そうした世界が実現するとき、今は企業ごとに閉じているデータを社会全体で利活用しようというふうになってくると思っており、そのためのプラットフォームを作っていきたいと考えています。