[特集] 日本の研究力低迷の打開策 大学ファンドって何?

10兆円の基金を運用する「大学ファンド」が2022年度から本格的に動き出した。その運用益を国内大学の財政支援に役立て、研究力の底上げを図ることを目的とする岸田政権の目玉政策の一つだ。大学ファンドの運用を担う科学技術振興機構(JST)の喜田昌和運用業務担当理事に、大学ファンドの運用戦略を聞いた。

国立研究開発法人 科学技術振興機構 運用業務担当理事 喜田 昌和氏

科学技術力の国際的地位向上は日本の喫緊の課題

政府が10兆円もの資金を拠出して大学ファンドを設立した背景には、日本の大学が抱える深刻な現状がある。内閣府に設置される「重要政策に関する会議」の一つである総合科学技術・イノベーション会議の世界と伍する研究大学専門調査会は、研究力(良質な論文数)が相対的に低下していること。博士課程へ進学することがリスクとして受け止められ、博士課程の学生が減少し、若手研究者はポストの不安定や「任期付き」に不安を感じていること。大学の資金力は、世界トップクラスの大学との差が拡大の一途をたどっていることなどを挙げ、財政・制度両面から異次元の強化を図ることが求められていると結論付けている。

大学ファンドの運用は、日本の大学が世界と伍していくうえで必要な研究基盤の構築を財源の面から支援する目的があると科学技術振興機構(JST)の喜田昌和運用業務担当理事は説明する。

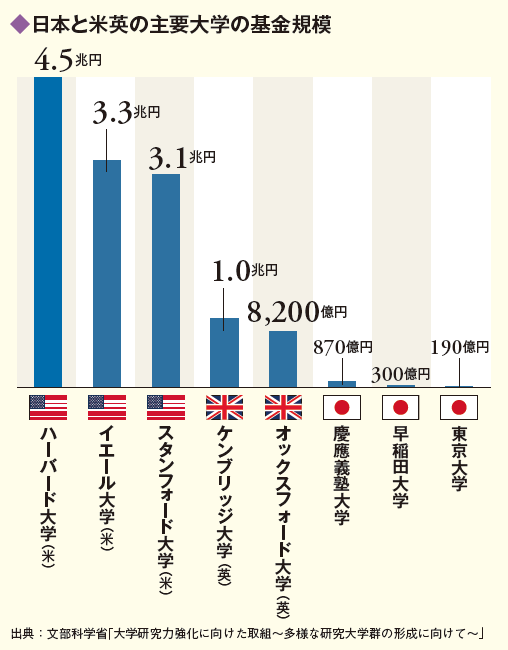

「ハーバード大学やスタンフォード大学のような米国名門大学には『エンダウメント』という卒業生が寄付をして基金を作り運用する制度が活発に利用されていて、運用益は事業収入の3分の1ほどを占めています。日本では一部の大学に取り入れられているものの規模は小さい。最終的な目標としては、日本においてもエンダウメントを拡大していくことを目指すのですが、それには時間がかかるため、つなぎとして大学ファンドを設立し、財政投融資資金から8.9兆円を借り入れ、政府出資1.1兆円と合わせて投資元本10兆円の運用を行います。つなぎの期間は当面50年と長いのですが、その間に大学がそれぞれ自らの資金での基金運用するための仕組みを導入することを目指します。」

米国の大学基金の規模を見てみると、ハーバード大学4.5兆円、イエール大学3.3兆円、スタンフォード大学3.1兆円。対する日本の大学は、慶應義塾大学870億円、早稲田大学300億円、東京大学190億円と大きな差があり、この差を埋めていく必要があるというわけだ。

また、総合科学技術・イノベーション会議が指摘した日本の大学の研究力の相対的な低下と、博士課程の学生の減少と若手研究者の不安定なポストの問題についても、喜田氏は次のように説明する。

「研究力の相対的な低下は、40歳以下の若手の研究者の減少、研究者の有期雇用が増えて生活基盤が不安定になっていることが大きな原因です。若手研究者のポストは2010年の1.1万人から17年の5,800人へ大きく減っています。また、“ニワトリが先かタマゴが先か”なのですが、修士課程から博士課程への進学率は2000年に約17%だったものが18年には約9%まで落ちています。」

こうした若手研究者の減少に伴い、国際的な研究力も落ちているのが実態だ。一つ例を挙げると、2017~19年に科学誌に掲載された自然科学の論文数で日本は世界4位だったが、他の論文に引用されるような注目度の高い論文の数を示す『Top10%補正論文数』という指標を見ると、10年前には世界5位だったのが10位まで落ちている。米国や中国をはじめとする他国がこの10年で論文数、Top10%補正論文数を伸ばしている一方で、日本の論文数はほぼ横ばいでTop10%補正論文数は10年前より減ってしまっている。また、国別の研究開発費においても日本は18兆円(2019年)と世界3位を維持しているものの、その額は横ばいで米国や中国との差は年々大きくなっている。

こうした日本の科学技術力の国際的な地位向上という喫緊の課題を受け設立されたのが大学ファンドというわけだ。

記事の全文はジャパニーズ インベスター誌に掲載しています。

全文をご覧になりたい方は定期読者登録(無料)をお願いします。