株式会社サイフューズ『細胞のみからなる立体的な組織・臓器を開発し、医療の進歩に貢献する』

株式会社サイフューズ

証券コード 4892/東証グロース

代表取締役 秋枝 静香

Shizuka Akieda

病気やケガなどで機能を失った組織や臓器を修復、再生させる再生医療。これまで有効な治療法や医薬品がなかった疾患への新たな治療の選択肢として期待が集まる分野で、バイオロジーとエンジニアリングを融合した独自技術で注目を集めているのがサイフューズだ。医療の飛躍的な進歩への貢献を目指す同社の秋枝代表に、事業にかける想いと今後の展望を聞いた。

取材・文/大沢 玲子 写真撮影/和田 佳久

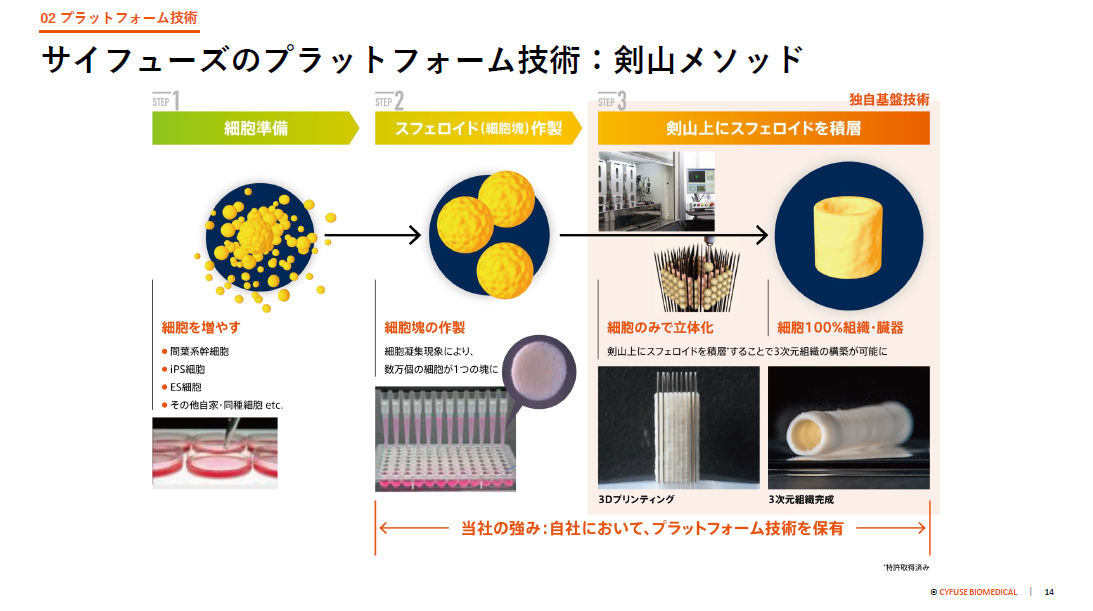

独自のプラットフォーム技術で3D細胞製品の実用化を目指す

――創業の経緯について教えてください。

私自身はずっと研究の道を歩んできており、最初は化学の研究からスタートしているのですが、大学卒業後、より医療に近い研究をしたいと思い、九州大学大学院に入りました。その後、当社の創業者でもある中山功一教授(現 佐賀大学医学部教授)と出会い、中山先生が考案した「三次元細胞積層技術」を基に、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)のプログラムで起業検証を受けて事業化、2010年に当社を立ち上げ、今日に至っています。

現在、再生医療等製品としての承認取得を目指して立体的な組織・臓器を開発する「再生医療領域」、当社のプラットフォーム技術を搭載した3Dプリンタ等の開発・販売を行う「デバイス領域」、製薬会社等において新薬開発に用いる小さなヒトの3D肝臓等の開発・販売を行う「創薬支援領域」の3つを柱として事業を展開しています。

出所:同社説明資料より

――御社の独自技術とはどのようなものですか。

現在国内では19品目の再生医療等製品が承認(2023年2月末時点)されていますが、再生医療は、もともと白血病の骨髄移植から発展してきていることもあり、細胞を混ぜた懸濁液を注射するなど液体で投与するものが主流です。形のあるものでは皮膚や目の網膜といったシート状の製品がいくつかありますが、移植可能な立体的な組織・臓器というものはまだありません。当社はこの市場にまだないカテゴリーにおいて、人工材料を使わず、細胞のみで作製した移植用の組織・臓器を開発することで、患者さまに新たな治療法の選択肢を提供し、医療と社会に貢献することを目指しています。

細胞のみで作製するというところがポイントで、懸濁液で投与することからもわかるように、細胞というものは液体状ですので、縦方向に積んで立体的にすることが非常に難しいのです。コップなどに詰め込んで立体化しようとしても酸素がないため生きたままの細胞を立体化させることは困難です。真の意味で組織・臓器を再生させることを目指す場合には、人工材料を使わずに細胞のみで移植可能な組織・臓器を作ることが現状では望ましいと考えています。

当社では「剣山メソッド」という独自技術を用い、剣山状の針に細胞を積むことで針の隙間から酸素と栄養を行き渡らせ、細胞が生きたままの状態で大きな立体的な組織・臓器を作ることが可能です。この立体的な構造を作るためのバイオ3Dプリンタを開発し、3Dプリンティングで組織・臓器の作製を実現しているのが当社のプラットフォーム技術の大きな特徴です。

出所:同社説明資料より

再生医療の産業化を見据えた仕組みづくりに取り組む

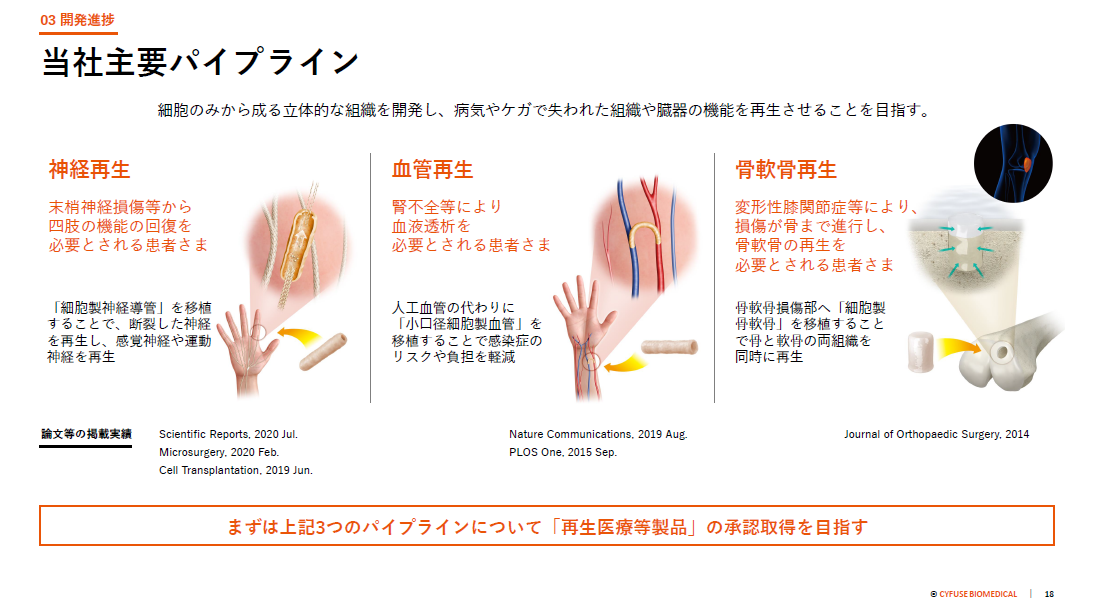

――再生医療領域の開発の進捗はいかがでしょうか。

現在、3つのパイプライン開発が進んでおり、まず1つ目が神経の再生。これは指先の神経を切ってしまった方にご提供する製品です。従来、シリコンチューブのような人工神経を移植していましたが、指を曲げられなかったり、熱さや冷たさの感覚が戻らなかったり、十分な再生が得られていないと言われていました。一方、当社の製品は患者さまご自身の細胞で作ったチューブ状の神経導管を移植することで神経再生を促すもので、京都大学医学部附属病院で医師主導治験を終了し、今後、企業治験を実施予定です。

2つ目が血管で、これは主に人工透析を受けている患者さまを対象とするものです。週に2~3回、腕に注射針を刺して透析を受けていると、血管が脆くなり人工血管を移植されているのですが、患者さまご自身の血管をもう一度、再生できないか。これにチャレンジすべく、現在患者さまご自身の細胞で作製したチューブ状の細胞製血管を移植する臨床研究を進めております。

3つ目が骨と軟骨の再生です。骨と軟骨のもととなる細胞を用いて立体的な細胞のみの構造体を作製し、骨と軟骨の同時再生を実現するもので、既に臨床研究が終了し、現在、治験の準備を進めています。

出所:同社説明資料より

――組織・臓器の作製に3Dプリンタを用いようと考えたきっかけを教えてください。

立体的な組織・臓器をつくるため、また、手作業で臓器を作るには限界があるため、なんとか機械化できないかというところから製品化することをスタートしています。プロト機のような装置は20年近く前、当社創業前に中山先生が作っておられ、ソフトウェアも先生が臨床業務の傍らでご自分で作っておられました。そのプロト機をベースに澁谷工業(株)様のご協力も得て、製品化したのが当社最初のデバイス製品「regenova(レジェノバ)」です。

改めて振り返ってみると、プリンタの開発、そしてその後の改良、臨床応用に成功していることが会社として大きな飛躍に繋がっていると思います。現在当社が開発をしている3D細胞製品は機械でしか作れないものであることもひとつの特徴です。手作業に依存せず、機械で製造できることで、広く展開することが可能となっています。また、ベースとなるプリンタに当社で培った細胞とデバイス、臨床開発でのノウハウを載せて、プラットフォーム技術として、国内外に装置販売し技術普及も進めてきました。それによって収益も得られましたが、何よりも色々なところで使っていただき、共同研究先・開発領域が広がっていることが現在のアドバンテージになっています。

――創薬支援はいつごろから手掛けているのですか。

創業2~3年目のかなり初期からで、当初は移植用の肝臓を作ることを目指していました。しかし、いきなり大きなものを作ることは難しいためまずは小さなものから開発を進めていた際に、創薬に使えるのではないかとアイデアを頂き、研究を進めていきました。薬の開発では、肝臓できちんと分解できるかどうかの試験を行う必要があります。通常は動物での試験を経て人への試験を行いますが、人の肝細胞から作製した当社の3D細胞製品であれば、最初から人への試験と同じように評価することが可能です。

シャーレで培養しただけの単層の肝細胞の場合、生きた状態を長く保つことは難しいのですが、3Dプリンタで作製した小さな3D肝臓は細胞が生きた状態を長く保つことが可能です。経済産業省(NEDO)からのご支援とご興味を持っていただいた製薬会社からの後押しもあり製品化でき、欧州などにおける動物実験禁止の流れもあって、現在、国内外の製薬メーカーでの需要が増えてきています。

再生医療はどうしても事業化までの足が長いため、デバイスと創薬の2つの事業領域でベースの収益を確保して、下支えしていく方針です。

――幅広い分野の企業とパートナーシップを構築していらっしゃいますね。

再生医療に関連する周辺産業は非常に多岐に渡ります。例えば製造施設(クリーンルーム)や装置、培地・試薬、また、作製した細胞製品の保管や流通体制、法規制まで考えると、関係のない分野というのはあまりないのではと思います。コンソーシアム体制が必須であり、1社だけではできない、多くの企業や医療機関・研究機関とのパートナーシップがあって成り立つというのが再生医療の特徴だと身に沁みて感じています。当社でも3D細胞製品の開発自体は自分たちで行っていますが、患者さまのために安心・安全なものを届けたいというマインドに共感していただいた多くのパートナー企業の皆さまと提携させていただき、事業化を加速しています。

出所:同社説明資料より

――今後の展望について教えてください。

まずは我々のプリンタで作った3Dの細胞製品について、再生医療等製品としての承認を得て、世界初の新しい治療法をお届けする。この実績をあげることがとても重要です。3Dプリンタの活用としては、医療だけでなく教育分野や最近の流行りでいえばバイオ肉といった食品分野など、将来的なポテンシャルはたくさんありますが、まずは自分たちの主軸である再生医療分野でしっかりと実績を出したいと思っています。

再生医療は1990年後半~2000年頃から本格的にスタートしたまだ新しい医療であり、これからの成長市場です。この先、10年~20年後には近くの病院で一般的に再生医療が受けられるような社会になればいいなと思っておりますし、そういう社会を創りたいと思っています。

現在はまだ新しい市場を創っていく段階ですが、1人でも多くの患者さまに少しでも貢献したいというのが創業時から変わらない想いです。苦しんでいる患者さまや現場で治療に携わる先生方にも新しい治療法の選択肢をご提供したい、患者さまの命を救うだけでなく、患者さまのご家族も含めて身体的負荷やストレスを軽減し、生活の質(QOL)を向上させたいと考え、志を同じくするパートナー企業の皆さまとともに一歩ずつ階段を上がっているところです。

「細胞から希望を!」

投資家の皆さまにも長期的視点で期待を寄せていただき、応援していただけましたら幸いです。