在庫も金型も持たずに、一個人でも ものづくりができるプラットフォームを──

現在のデジタルコミュニケーションにおける大きな潮流である「オープン化」──。ソフトウェアの世界では、フリーソフトウェア「Linux」が象徴するように、オープン化により、世界中の有志がこぞってプログラムに改良を加え、産業全体を圧倒的なスピードで成長させてきた。その潮流がついにハードウェアの世界をも動かし、ものづくりに革命が起き始めている。

(取材・文/山田 清機 写真/和田 佳久)

株式会社カブク

代表取締役 兼 CEO

稲田 雅彦さん

【Profile】

大阪府出身。2009年東京大学大学院修了(コンピュータサイエンス)。大学院にて人工知能の研究に従事。研究の傍ら人工知能や3Dインターフェースを用いた作品を発表し、メディアアート活動を行う。同年、博報堂入社。入社当初から、様々な業種の新規事業開発、統合コミュニケーション戦略・クリエイティブ開発を行う。カンヌ、アドフェスト、ロンドン広告祭、TIAAなど、受賞歴多数。2013年株式会社カブクを設立。

デジタルモノづくりのプラットフォーム

モノづくりを根底から変えるインパクトを持つと注目を浴びている、3Dプリンターを使ったデジタルファブリケーションのベンチャー企業「カブク」は、JR渋谷駅から徒歩5分ほどの小さな雑居ビルの一室に入居している。

3Dプリンターと聞いてまず思い浮かぶのは、アニメキャラクターのフィギュアなどを自宅で“印刷”している映像だが、カブクの事務所で印刷作業は行われていない。バランスボールにまたがった社員がパソコンを叩いているばかり。モノづくりはいったいどこで行われているのだろうか。CEOの稲田雅彦さんが言う。

「カブクはよく3Dプリンター関連ベンチャーと呼ばれますが3Dプリンター自体を作っているわけでもなく、3Dプリンターでモノを作っている工場でもありません」

では、いったい何なのか。「個人と個人、企業と企業、そして個人と企業を工場と結びつけるプラットフォーマーですね」

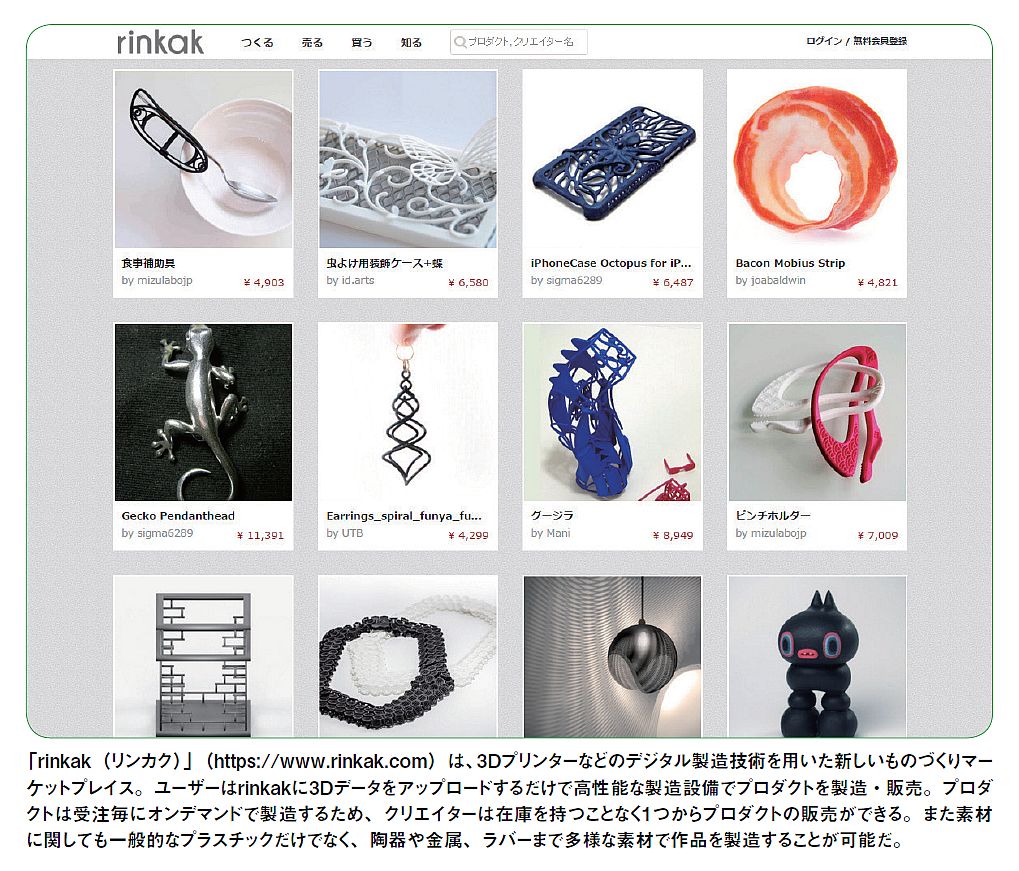

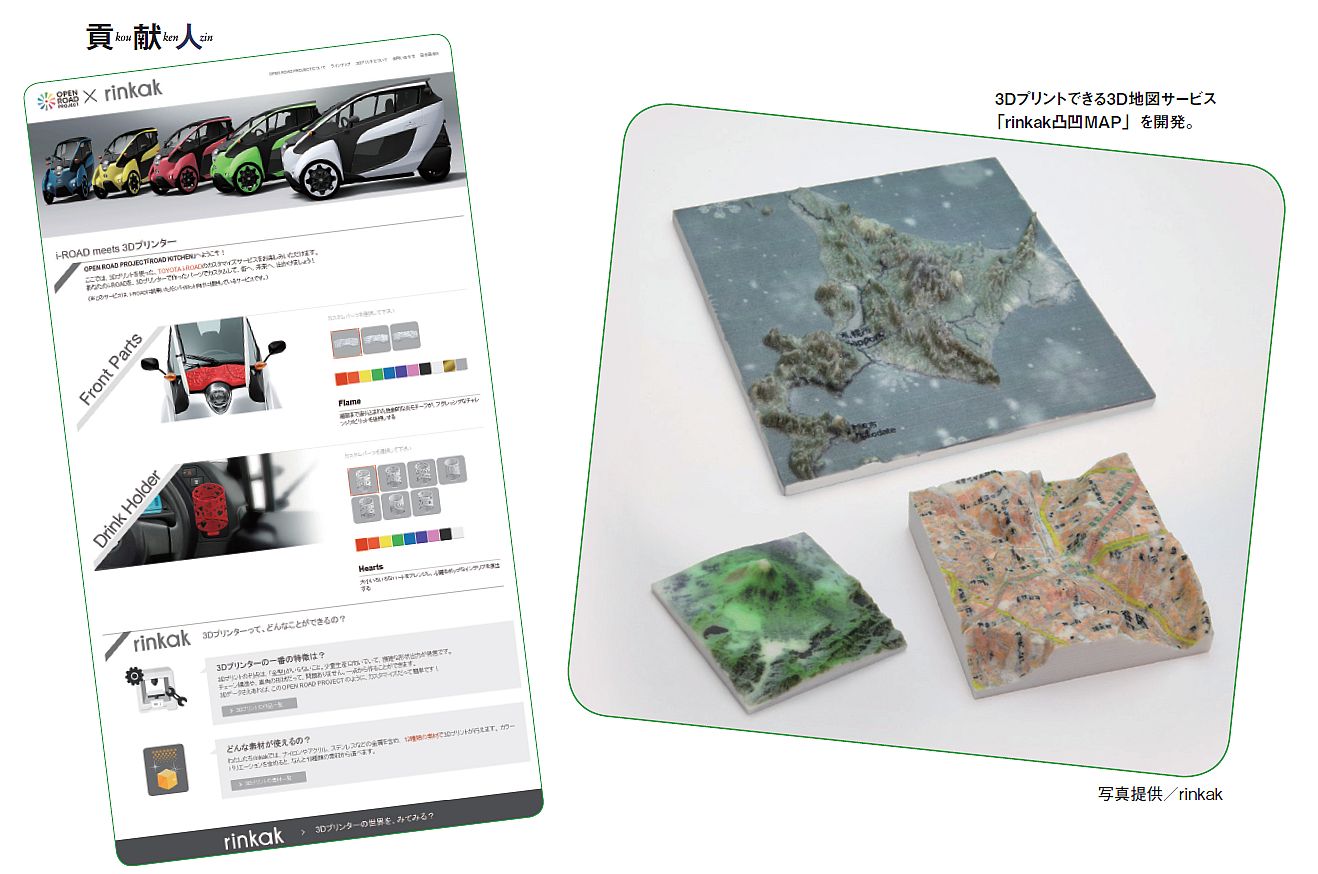

なおさら分からなくなった。説明をお願いすると「rinkak」というプラットフォームで提供しているサービスのひとつ、「凸凹MAP」を紹介してくれた。

凸凹MAPはウェブ上で地図の中のあるエリアを指定すると、そのエリアを3D化した地図、つまり立体地図を自宅に届けてくれるサービスだ。エリアを指定するとそのエリアの3Dデータが瞬時に生成され、カブクがネットワークしている産業用3Dプリンターを備えた工場に転送されて、生産がスタートする。

カブクがネットワークしている工場は世界30か国にあり、日本に住んでいる人が注文すれば日本の工場に、アメリカの人が注文すればアメリカの工場にデータが送られるというように、ユーザーの住所に近い工場群の中での最適化が図られるが、この最適化もAIが瞬時に処理してしまう。これがカブクのビジネスの基本形だ。

「従来のラインを組んだモノづくりでは、まず金型を作らなくてはなりませんでした。金型はひとつ何百万もするので大量生産しないとペイしませんが、大量生産すると在庫リスクが生じてしまう。しかし3Dプリンターには金型がいらないので大量生産をする必要がなく、注文が入る都度生産するので在庫リスクもない。3Dデータさえあれば、工場を持たない個人でも企業でも、小ロットのモノづくりがリスクなくできるのです」

カブクは、そのためのプラットフォーム=場を提供しているのだ。

トヨタと電気自動車のカスタムメイドを共同開発

小ロットのモノづくりと聞くと、趣味で小さなフィギュアを作っているイメージを拭い切れないが(実際、そうしたサービスも提供している)、カブクは2015年7月からトヨタ自動車と共同で電気自動車「TOYOTA i-ROAD」のパーツをカスタムメイドする実験的なプロジェクト、「オープンロードプロジェクト」を始動させている。

「TOYOTA i-ROAD」の オーナーが「rinkak」の画面上でフロントパーツやドリンクホルダーの色とデザインを選択すると、瞬時に3Dデータが生成されて工場に送られ、オリジナルのパーツが3Dプリンターで印刷されてオーナーの元に届けられる。オーナーがそのパーツを自分で取り付けることで、いとも簡単にカスタマイズができてしまう仕掛けだ。自動車メーカーはラインを組み替える必要も、パーツの在庫を抱える必要もない。

現在、ドイツは国を挙げてインダストリー4.0というモノづくりのイノベーションに取り組んでいるが、その象徴と言われるのがダイナミックセル生産だ。各工程に配置されたロボットがクラウドから取り込んだ情報に応じて製造方法や製造物自体を自在に変化させながら生産の最適化を図る。厳格にラインが組まれた硬直的な工場のあり方を、より機動的でスマート(賢い)なものに作りかえるのがインダストリー4・0の狙い。カブクの発想もこれと同じだ。

「スマートファクトリー化は、いまや世界的な潮流です。これまでのような地道なコストカットをいくらやっても到底太刀打ちできないモノづくりのイノベーションが、世界的に起きている。オープンロードプロジェクトは、トヨタさんですら、この大変化に危機感を持っていることの表れだと思います」

3Dデータの解析にはビッグデータ解析の技術が必要であり、最適な工場の選択にはAIの技術が不可欠だ。カブクは世界最速の3Dデータ解析技術と同時に、世界最多の3Dプリンター工場のネットワークを持つ。カブクはこの強みをフルに活かして、日本版インダストリー4・0を実現しようとしている。

トヨタ自動車が提供するパーソナルモビリティ「TOYOTA i-ROAD」の本格的な実用化に向けて、2015年7月からスタートした一般の消費者と共同で取り組む新しい施策(OPEN ROAD PROJECT)の一環で、パーソナルモビリティとしてより自分らしい「i-ROAD」を楽しめるように、利用者は3Dプリンターを活用してボディパーツやインテリアの一部を表面加工や色を選択しパーツの交換が可能に。

日本のメーカーはオープンなものづくりが苦手だった

CEOの稲田さんは東大大学院の卒業だが、そもそもは音大を目指していたという変わり種。出身地はモノづくりの町、東大阪だ。

「海外の音大を目指していたのですが、奨学金を貰うのに失敗して断念しました。仕方ないので電子楽器でも作ろうと“理転”して、電子工学と人工知能を学びました」

学生時代はバンドで演奏しDJとして活躍する傍ら、作曲をするAIを作ってイギリスでライブを開催するなどユニークな活動を展開して、博報堂に就職を決めた。

「新規事業開発の仕事で何度もシリコンバレーに行く機会があり、ソフトウェアのエンジニアがオープンな環境で切磋琢磨している姿を目の当たりにしました。プログラムを公開することでイノベーションが進んで、誰かがハッピーになる。その結果、自分も有名になれる。シリコンバレーではそんな流れが自然にできていました」

一方、地元の東大阪はNASAから人工衛星の発注を受けるほど高度な技術を持った中小企業を抱えているにもかかわらず、地盤沈下を続けていた。稲田さんの頭の中で、日本のモノづくりを再び活性化させたいという思いとシリコンバレーで見たオープンな雰囲気が結びついて、「モノづくりの民主化」という独特の目標が生まれた。

「日本のメーカーはソニーにしてもパナソニックにしても閉じたイノベーションが得意でした。しかしプレイヤーが限られていると、AIの世界で言う局所最適に陥って小さい山にしか登れません。多様性があると大きい山に登れる可能性が高くなりますが、それにはモノづくりの民主化によって裾野を広げることが不可欠なのです」

誰もがモノづくりに参加できる環境づくり、すなわちモノづくりの民主化を実現することで東大阪のモノづくり、日本のモノづくりを再生したい。それが「rinkak」というプラットフォームを作るモチベーションになった。

「カブクとは奇異な振る舞いのことですが、それがやがて歌舞伎となり伝統文化として定着しました。我々も単なる技術革新を目指すのではなく、やがて文化として定着するようなイノベーションを起こしたいと考えているのです」

2014年に産業用3Dプリンターの特許が切れ始めたことで、既に米国では3Dプリンターで印刷された自動車まで登場している。今は航空宇宙、軍事、医療など小ロットの世界がマーケットの中心だが、あと4、5年で民生用まで拡がると稲田さんは予測する。カブクが歌舞伎になる日は近い。